カーボンリサイクルという言葉をご存知でしょうか。カーボンリサイクルとは、CO2を資源として利用することです。国は2050年までに段階的にカーボンリサイクル製品の開発・普及を目指しています。

今回はカーボンリサイクルの定義や国のロードマップ、CO2を化学品に変える人工光合成技術やカーボンリサイクルファンド、CO2を資源としたカーボンリサイクル製品などについてまとめます。

INDEX

カーボンリサイクルってなに?

(1)カーボンリサイクルの定義

出典:資源エネルギー庁「CO2削減の夢の技術!進む「カーボンリサイクル」の開発・実装」(2021/4/30)

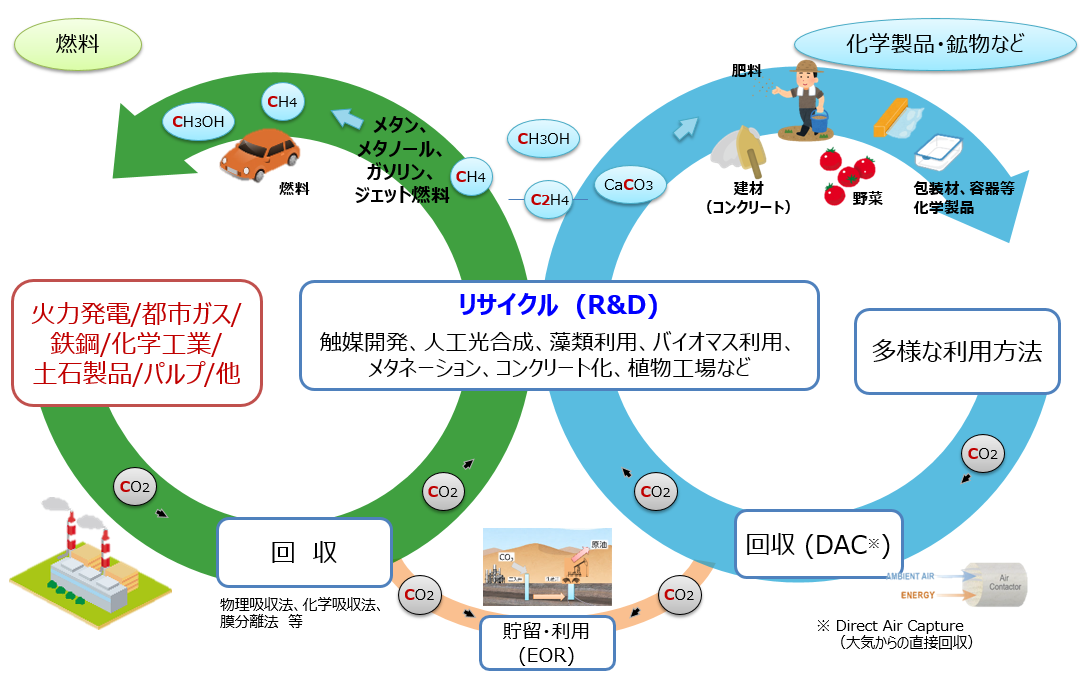

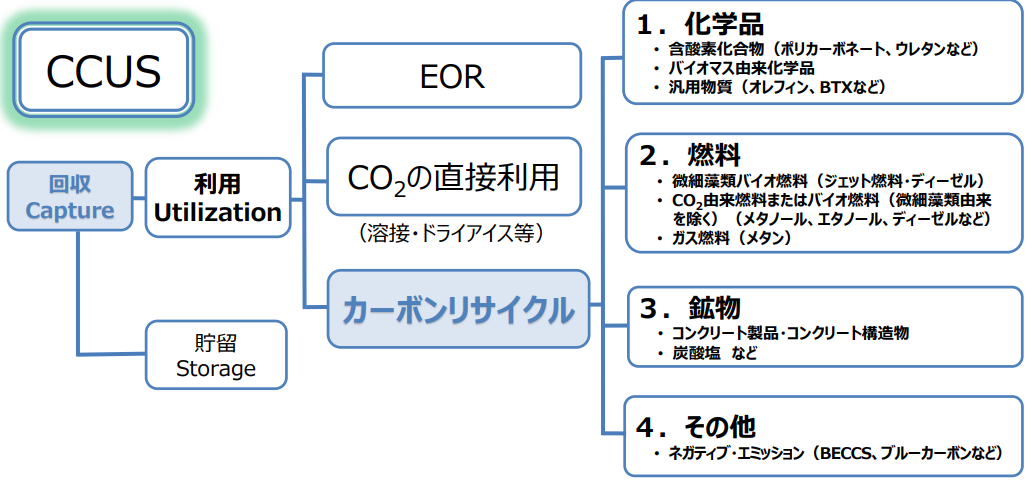

カーボンリサイクルとは、CO2を炭素資源と考え、これを回収し、多様な炭素化合物として再利用(リサイクル)することです。

出典:経済産業省「カーボンリサイクルについて」(p1)(2019/7/1)

カーボンリサイクルを実現するためには、CO2の回収コスト削減やCO2を素材化・資源化する技術、CO2を利用した製品の開発などの技術革新を進める必要があります。

出典:経済産業省「カーボンリサイクルについて」(p2)(2019/7/1)

CCUSやCCSの技術を通じて回収されたCO2は、化学品の原料や燃料、コンクリートといった鉱物などに再利用できると期待されています。

(2)国によるカーボンリサイクルの取り組み

2019年2月1日、国は資源エネルギー庁内にカーボンリサイクル室を設置しました。その目的は、CO2の分離・回収の効率化や素材としての再利用などを研究することで、それに必要なイノベーションを推進することです。

具体的な施策として、以下に詳細を述べる「カーボンリサイクル技術のロードマップ」の作成や、燃料アンモニアの混焼実験やCO2からメタンを作り出すメタネーション、CO2吸収型コンクリートの用途拡大などを図る次世代火力発電等技術開発事業を実施しました。

出典:経済産業省「カーボンリサイクルについて」(p1)(2019/7/1)

出典:資源エネルギー庁『令和2年度エネルギー白書』「第1節 高効率石炭・LNG 火力発電の有効利用の促進」

「カーボンリサイクル技術ロードマップ」の概要

出典:経済産業省「カーボンリサイクル技術ロードマップ」(p3)(2019/6)

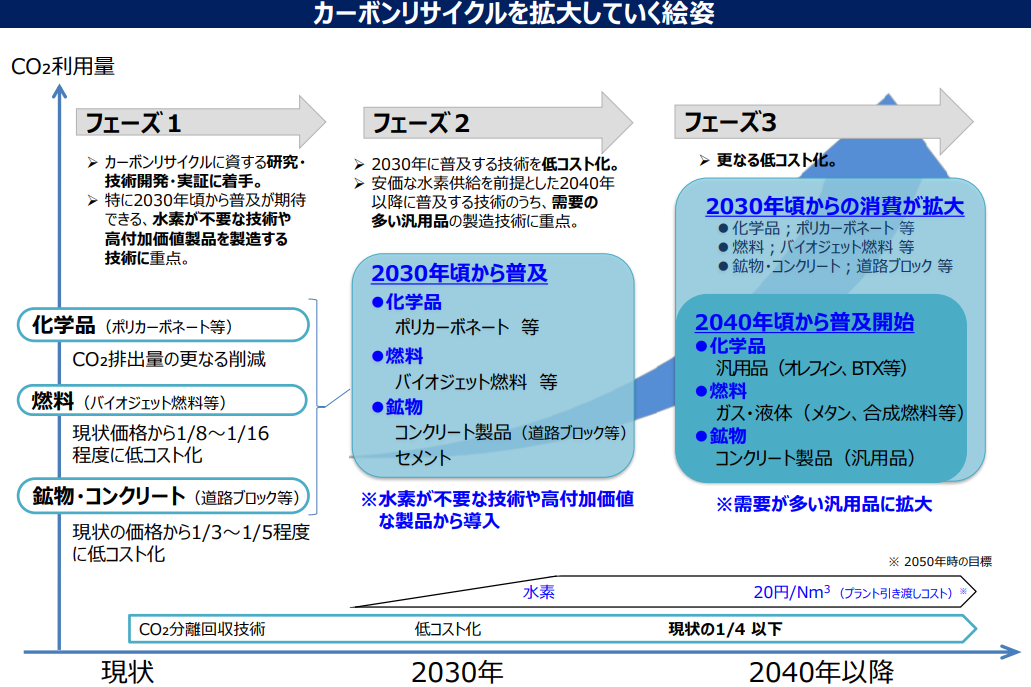

2019年(令和元年)、経済産業省が中心となりカーボンリサイクル技術のロードマップを発表しました。ロードマップでは、2030年まではフェイズ1、2030年から2040年までをフェイズ2、2040年以降をフェイズ3と区分し、それぞれのフェイズで達成するべきことをまとめました。

フェイズ1とフェイズ2では早期の普及実現を目指すための研究・技術開発をあげています。CO2の分離・回収・低コスト化や水素が不要な技術や高付加価値製品を生み出す技術などを優先的に開発します。

具体的には、ポリカーボネートやバイオジェット燃料、コンクリート製品の技術開発があげられます。

フェイズ3では中長期で普及を目指すものの研究・技術開発をおこないます。これが実現すれば、CO2の大量消費が期待できます。具体的には、メタネーションや汎用品のコンクリート製品などです。フェイズ3の成功のカギは水素の低コスト化です。

CO2を化学品に変える?「人工光合成」

出典:資源エネルギー庁「CO2を“化学品”に変える脱炭素化技術『人工光合成』」(2018/7/5)

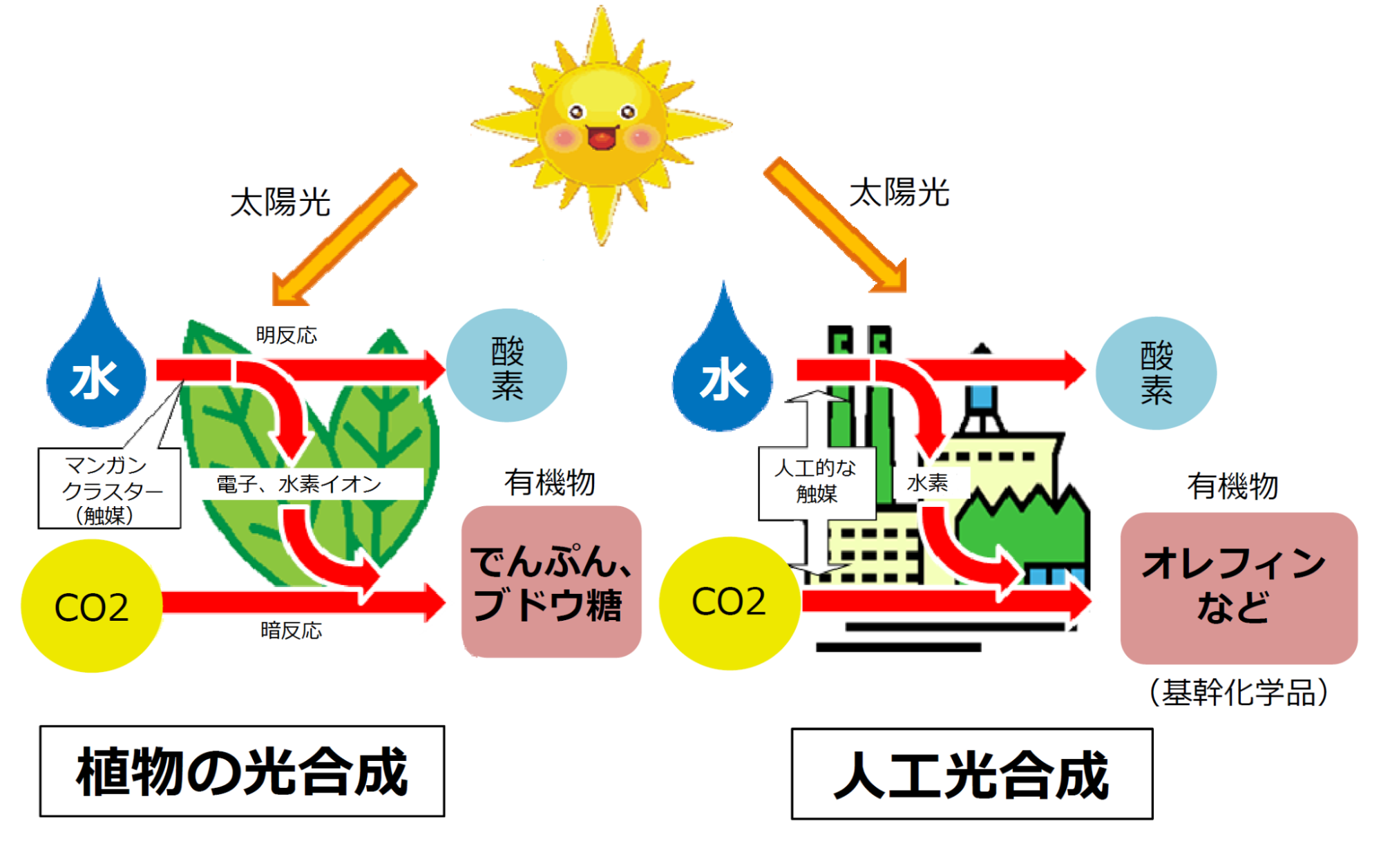

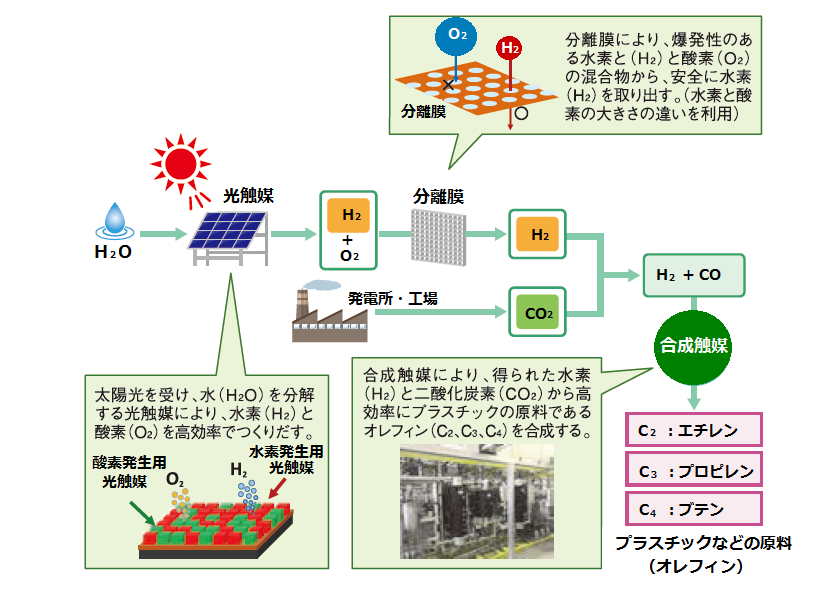

CO2を資源化する技術の一つに人工光合成があります。植物が行う光合成と似た仕組みで、太陽の力を利用してCO2と水を原料とし、酸素と有機物を生み出す技術です。

出典:資源エネルギー庁「CO2を“化学品”に変える脱炭素化技術『人工光合成』」(2018/7/5)

プラスチックの原料となるオレフィンを例にとると、最初に光触媒反応で水を分解し、水素と酸素を作り出します。次に分離膜を使って酸素と水素を切り離します。

切り離された水素と発電所や工場で発生したCO2を合成することでオレフィンを作り出します。発生したCO2を原材料として使うので、大気中に放出されるCO2の量を抑制できます。

ただし、人工光合成を継続的に行うには光触媒を使った水素の生産コストをさげ、大量に生産する能力が必要です。その意味では、今後も継続した研究が必要となるでしょう。

CO2を資源としたカーボンリサイクル製品

CO2を原料とするカーボンリサイクル製品の中で、既に実用化されたものがあります。代表的な2つの事例についてまとめました。

(1)CO2を吸収するコンクリート

出典:資源エネルギー庁「コンクリート・セメントで脱炭素社会を築く!?技術革新で資源もCO2も循環させる」

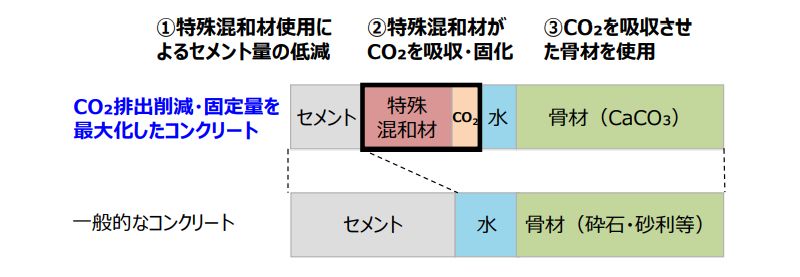

CO2を吸収するコンクリートとは、特殊な混和材(コンクリートに混ぜ合わせて成分を調整する物質)を混ぜることで、CO2を吸収・固定化するコンクリートのことです。

このコンクリートは、CO2を吸収したCaCO3(炭酸カルシウム)を骨材とするため、最大限CO2を吸収できます。ただし、一般的なコンクリートの2〜3倍の価格であることから、コスト面で課題が残ります。

また、現在のCO2吸収型コンクリートは鉄筋がさびやすくなる懸念があることから、大手ゼネコンを中心に鉄筋コンクリートの部材としてもCO2吸収型コンクリートの研究が進められています。

(2)CO2を原料とするポリカーボネート樹脂製の部品

旭化成は、CO2を原料に使用するポリカーボネート(PC)樹脂製造プロセスを世界で初めて確立しました。2002年に商用生産を開始し、年間5万トンのポリカーボネート樹脂を生産しています。

ポリカーボネート樹脂は、DVDやBDの表面、スマートフォンや家電などの筐体、車載用ライトのカバー、航空機や新幹線などの窓の素材として使用されています。

出典:経済産業省「第1回 グリーンイノベーション戦略推進会議 兼 第1回グリーンイノベーション戦略推進会議ワーキンググループ」(p5)(2020/7/7)

金融面でCO2の資源化を支援!カーボンリサイクルファンド

金融面でカーボンリサイクルを支援する動きも始まりました。2019年8月、民間企業主導で「一般社団法人カーボンリサイクルファンド」が設立されました。2021年4月段階で71社が参加しています。

カーボンリサイクルファンドは、カーボンリサイクル実用化のためのコスト低減や基礎的研究に対し、助成金を交付しイノベーションを支援します。同時に、広報活動も行い、カーボンリサイクルに対する啓発活動を行います。

出典:資源エネルギー庁「CO2削減の夢の技術!進む「カーボンリサイクル」の開発・実装」(2021/4/30)

出典:一般財団法人カーボンリサイクルファンド「私たちについて」

全国に広がる、カーボンリサイクルの拠点

出典:資源エネルギー庁「CO2削減の夢の技術!進む「カーボンリサイクル」の開発・実装」(2021/4/30)

カーボンリサイクルの実現に向けて、全国各地にカーボンリサイクルの研究開発拠点を整備しました。東京では「東京湾岸ゼロエミッションイノベーション協議会(ゼロエミベイ)」が発足し、大規模な企業連携を模索しています。

広島県の大崎上島では、高効率な次世代型火力発電の実証実験を行いつつ、CO2の分離・回収の実証実験も行われています。苫小牧では、大規模なCCS(CO2を分離・回収・貯留する技術)の実証実験が進められています。

まとめ:自社のビジネスにカーボンリサイクル製品を使うことも検討すべき

国はロードマップを策定し、カーボンリサイクルを着実に進めようとしています。CO2は地球温暖化を進める厄介な物質から、さまざまな産業の役に立つ素材へと変化しつつあります。

温暖化対策というと、再生可能エネルギーの導入や省エネの話が中心になりますが、カーボンリサイクル製品を使用することも温暖化対策の一環になります。

自社の環境問題に対する姿勢を示す意味でも、自社製品や自社の事業のなかでカーボンリサイクル製品の使用実績をアピールすることが必要となるのではないでしょうか。