地球温暖化対策計画について、わかりやすく解説します。地球温暖化対策計画は日本政府が策定するもので、国連にも提出される重要な国家計画です。地球温暖化に対しては、世界全体で「1.5度目標」が掲げられており、日本の地球温暖化対策計画は、その目標達成に向けた取り組みの一環として位置づけられています。本記事では地球温暖化対策計画の意味や内容、関連する動向などについて取り上げます。地球温暖化計画について正しく理解することで、企業や団体が何に取り組むべきなのかが見えてきますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

地球温暖化対策計画とは

地球温暖化対策計画は、日本の「NDC」です。地球温暖化計画の意味や位置づけについて解説します。

地球温暖化対策計画について

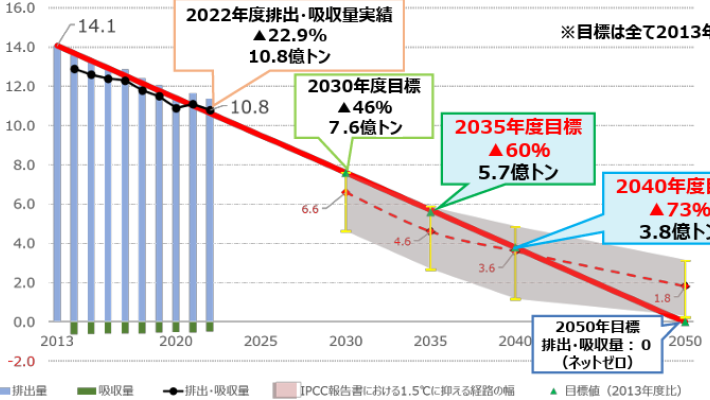

日本政府は2025年2月18日、地球温暖化対策計画を閣議決定しました。これは地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画で、2021年10月22日に閣議決定した前回の計画を改定したものになります。改定された地球温暖化対策計画では、温室効果ガスを2013年度対比で2035年度60%、2040年度73%削減することを目指すことが掲げられています。この新たな削減目標およびその実現に向けた対策・施策が、地球温暖化対策計画に盛り込まれています。この計画によって政策の継続性・予見性を高め、脱炭素に向けた取組・投資やイノベーションを加速させ、排出削減と経済成長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進することが企図されています。

出典:環境省「地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)」

NDCとは

2015年12月に開催されたCOP21にて採択されたパリ協定では、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも2℃高い水準を十分に下回るものに抑えるとともに、1.5℃高い水準まで制限するための努力を継続すること、そのためにカーボンニュートラル(人為的なGHG排出と、吸収源による除去量の均衡)を達成することを掲げています。その目的を達成するため、各締約国はGHG削減に関する「自国が決定する貢献」(NDC、Nationally Determined Contribution)を策定し、5年ごとに国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC)に提出・更新することとされています。地球温暖化対策計画は日本のNDCを含むものであり、UNFCCに提出されています。

最新版地球温暖化対策計画の概要

2025年に発表された地球温暖化対策計画には、削減目標のほか、その対策についても盛り込まれています。最新版の地球温暖化対策計画の内容について解説します。

次期削減目標

先述の通り次期NDCは、1.5℃目標に整合的で野心的な目標として、温室効果ガスを2013年度対比で2035年度60%、2040年度73%削減することを目指しています。これは2013年度の温室効果ガス排出量と2050年目標であるネットゼロを直線で結んだ場合の、各年度における必用削減量がそのまま目標になっています。2022年度の実質排出量は2013年度対比▲22.9%でこの直線経路の上に乗っているため、今のところNDCに対して排出量削減は順調に推移しているように見えます。しかしその要因はエネルギー消費量の減少・電力の低炭素化・産業部門における生産量の減少等であり、ここからさらに排出削減と経済成長の同時実現を図りつつ2050年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路をたどることは、決して容易なものではないと考えられます。

alt属性:次期削減目標(NDC)

出典:内閣官房・環境省・経済産業省「地球温暖化対策計画の概要」p1(2025/2)

出典:内閣府「地球温暖化対策計画」p14(2025/2/28)

主な対策・施策

次期NDC達成に向け地球温暖化対策計画に位置付けられている主な対策・施策には、以下のようなものがあります。

| エネルギー転換 | 再生可能エネルギー、原子力、LNG火力、水素、CCUSなど |

| 産業・業務・運輸等 | 半導体の省エネ性能向上、光電融合、データセンターの効率改善、次世代燃料など |

| 地域・くらし | 高断熱窓、高効率給湯器、電動商用車やペロブスカイト太陽電池、バリューチェーン全体の脱炭素化など |

| 横断的取組 | 成長志向型カーボンプライシング、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行など |

これらの対策・施策については、フォローアップの実施を通じて、不断に具体化を進めるとともに、柔軟な見直を図ることとされています。

出典:内閣官房・環境省・経済産業省「地球温暖化対策計画の概要」p2(2025/2)

進捗管理

地球温暖化対策計画の進捗管理について、2030年度目標に向けては関係府省庁において各対策・施策を実施し進捗状況を確認、2035・2040年度目標に向けては関係府省庁において各対策・施策の具体化に向けた検討状況を確認し、具体化に当たっては実現可能性や費用対効果を考慮するとされています。またそれぞれの確認結果についてはFU関係審議会及び地球温暖化対策本部で点検し、対策評価指標と当該対策の効果である排出削減量との関係、当該対策の費用対効果等について、必要に応じて精査することも予定されています。出典:内閣官房・環境省・経済産業省「地球温暖化対策計画の概要」p4(2025/2)

地球温暖化対策計画に関連する動向

地球温暖化対策計画は日本のNDCを含んでおり、関係各機関が計画に関連した動向を示しています。

農林水産省地球温暖化対策計画

農林水産省は、政府の「地球温暖化対策計画」を踏まえ、農林水産分野の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、「農林水産省地球温暖化対策計画」を自主的に策定しています。2017年3月に策定されたこの計画は、地球温暖化対策計画の2025年2月改定を踏まえて2025年4月に改定され、以下のような中期目標で構成されています。

| 排出削減対策 | 施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策 | 施設園芸における省エネ設備の導入・省エネ農機の普及 |

| 漁船の省エネルギー対策 | 省エネルギー型漁船への転換 | |

| 農地土壌に係る温室効果ガス削減対策 | 中干し期間の延⾧等による水田からのメタンの削減・施肥の効率化等による一酸化二窒素の削減 | |

| 畜産分野に係る温室効果ガス削減対策 | アミノ酸バランス改善飼料の給与・バイパスアミノ酸の給与・家畜排せつ物管理方法の変更・牛の消化管内発酵由来メタンの発生を抑制する飼料添加物の給与 | |

| 吸収源対策 | 森林吸収源対策 | 再造林の確実な実施など適切な森林の整備・建築物における国産材の需要拡大・木質バイオマスのエネルギー利用・改質リグニンなどの木質系新素材の利用・森林吸収量の算定方法の改善 等 |

| 農地土壌吸収源対策 | 堆肥や緑肥等の有機物やバイオ炭の施用を推進することにより、農地や草地における炭素貯留を促進 |

この計画を通じて気候変動の防止のみならず、国内外の食料安全保障に貢献することが企図されています。

出典:農林水産省「農林水産省地球温暖化対策計画の概要」p1-2(2025/4)

国土交通省における地球温暖化対策

国土交通省も所管分野の地球温暖化対策等について国土交通省の環境行動計画を2014年3月に策定しており、これを地球温暖化対策計画の改定に合わせて2025年6月に改定しました。この計画では重点的に取り組むべき7つの柱として、以下の政策が掲げられています。

1.徹底した省エネ・クリーンエネルギーへの移行、再エネの供給拡大等の国土交通GXの推進

2.自然再生や人と自然が共生する社会づくり

3.再生資源を利用した生産システムの構築

4.環境資源を基軸とした地域の経済社会づくり

5.気候変動に適応できる社会の形成

6.環境価値が評価される市場創出

7.グリーン社会を支える体制・基盤づくり

国土交通分野のCO₂排出量は日本全体の排出量の約7割を占めており、当分野における脱炭素の取組をくらしや経済の現場から進めていく必要があります。

出典:国土交通省「国土交通省における地球温暖化対策について【概要】」(2025/6/12)

地球温暖化対策計画のWWFによる評価

WWFジャパン(公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン)は、地球温暖化対策計画について、計画案の段階で「温室効果ガス排出削減目標を少なくとも2013年比66%減を上回るものにするべき」、すなわち2035年の削減目標としている2013年比60%減では、削減目標としての水準は低いと指摘しています。国連の科学機関である「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、1.5度目標の達成のために、温室効果ガスの排出量を世界全体で2035年までに2019年比60%減とする必要があるとしていますが、これを日本のデータに当てはめると2013年比66%減に相当するとWWFジャパンは述べています。NDCは5年ごとの更新が求められており、次回の目標がどのように軌道修正されるのか、あるいは変わらないのか注目されるところです。

出典:WWFジャパン「日本の地球温暖化対策に皆さんの声を届けよう」(2025/1/17)

まとめ:地球温暖化対策計画に則りカーボンニュートラルと経済成長の両立を目指す

地球温暖化対策計画は日本が世界に対して実現を約束しているものであり、着実に実行することが必要です。WWFからは削減目標の水準が低いとの指摘もありますが、いずれにしても達成できなければ「絵に描いた餅」になってしまいます。計画に掲げられた政策に基づき、官民一体となって取り組む必要があるでしょう。

地球温暖化対策計画に則り、カーボンニュートラル社会の実現を目指しつつ、経済成長も追求し明るい未来への道を切り拓きましょう。