2025年8月28日、TOKYO NODE(東京・虎ノ門ヒルズ)にて、Forbes JAPAN主催・アスエネ共催による「NEXT GX STREAM Forum 2025 Supported by ASUENE -世界をリードするGX戦略-」が開催されました。

本フォーラムは、GX(グリーン・トランスフォーメーション)を軸に、日本企業が世界市場で存在感を高め、持続可能な社会と経済成長を同時に実現するための戦略や課題を議論する場として企画されました。産官学からリーダーが集結し、3つのセッションを通じて、日本が世界をリードするGX戦略、新たな市場価値の創出、そして持続可能な未来に向けた協創の可能性について深く掘り下げました。

本イベントは、表面的な議論にとどまらず、ビジネスと社会の両面からGXの最前線に触れる機会となり、その一部をレポートします。

INDEX

Opening Session

フォーラムの幕開けにあたり、主催のリンクタイズ株式会社 取締役 兼 Forbes JAPAN 編集長 藤吉 雅春氏と、共催のアスエネ株式会社 代表取締役CEO 西和田 浩平氏から挨拶がありました。

藤吉氏は「Forbesが日本で初めてGXをテーマにしたイベントを開催できることに大きな意義がある」と語りかけました。世界のビジネスリーダーや投資家が集うメディアとして、Forbesは常に「未来を創る挑戦者」に光を当ててきました。今回のフォーラムもその延長線上にあり、GXをめぐる新しい市場と可能性を議論する場にしたいという強い想いを伝えました。

続いて登壇した西和田氏は、「今日ここに集まった皆さんと一緒に、日本発のGXをどう世界に広げていけるかを考えたい」と挨拶。「視座を上げるきっかけとなる一日にしてほしい」と語り、会場に集まった経営者や専門家に向けて、単なる情報交換にとどまらない議論の場にしていこうと呼びかけました。

フォーラムはこの言葉を合図に幕を開け、会場全体に「日本発のGXを世界へ」という共通の熱が広がっていきました。

Session 1:GX Global Challenge -日本発で世界を切り拓く、グローバルインパクト創出-

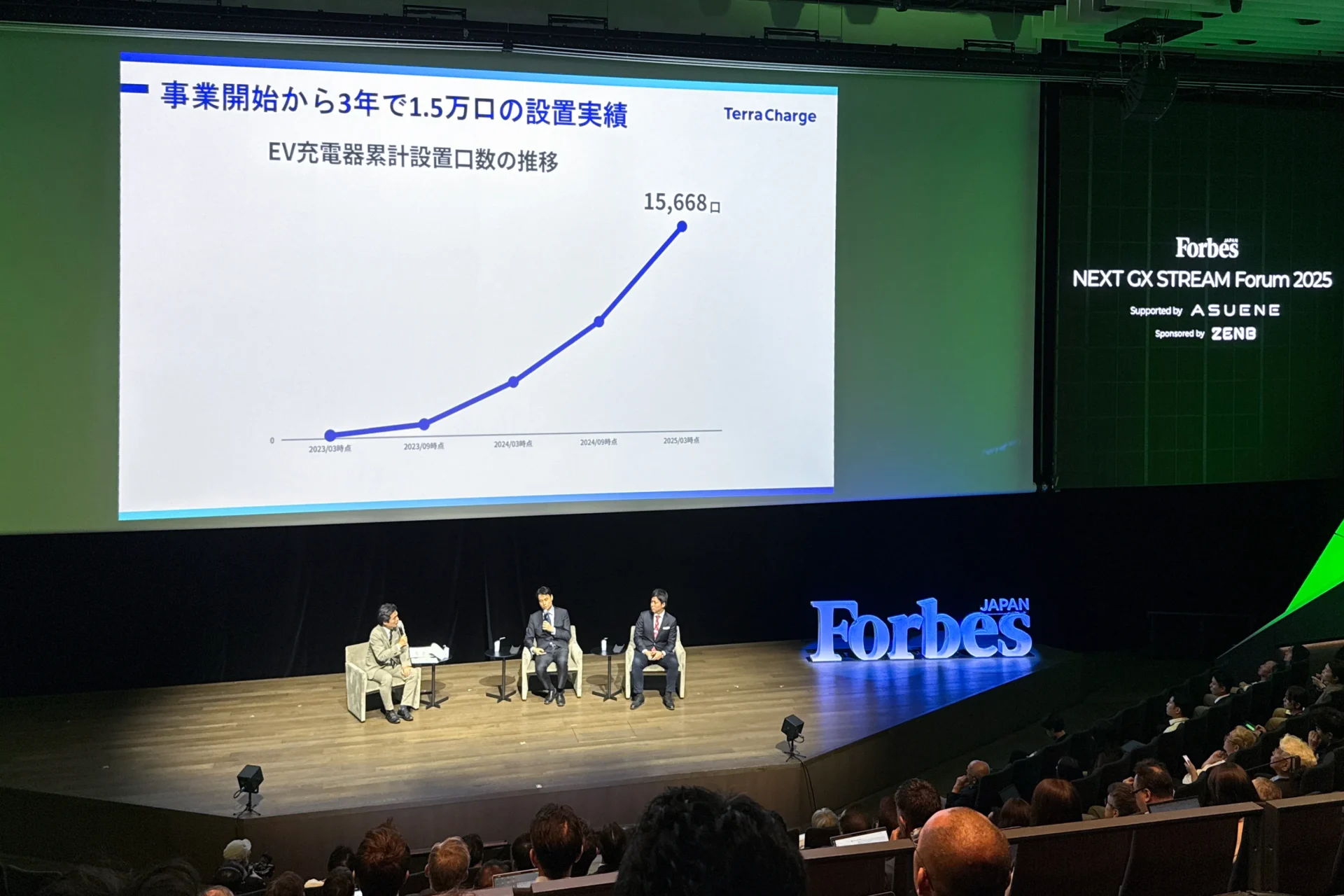

最初のセッションでは、Terra Charge 代表取締役社長 徳重 徹氏と、アスエネ 代表取締役CEO 西和田 浩平氏が登壇。モデレーターは、Forbes JAPAN 編集長の藤吉 雅春氏が務めました。

冒頭では両氏が自己紹介を交え、歩んできたキャリアと事業の背景を紹介しました。西和田氏は、三井物産で再生可能エネルギー投資やM&Aに携わり、ブラジル駐在を経てアスエネを創業。再生可能エネルギーの小売り事業からスタートし、CO2排出量の見える化クラウドに注力することで急成長を遂げ、現在は6カ国に拠点を展開する従業員450名規模の企業へと成長したと語りました。一方、徳重氏は2010年にテラモーターズを創業し、インドで年間3万台のEVトゥクトゥクを生産するメーカーに育て上げた経験を持ちます。現在はテラチャージを率い、日本でのEV充電インフラ整備に取り組むと同時に、創業わずか3年で4カ国同時立ち上げを実現するなど「新産業で日本のスタートアップが世界で勝つ」ことを信念に活動していると語りました。

議論のテーマは「日本企業がGX市場でグローバルNo.1になるための戦略」。西和田氏は「米国では連邦レベルでは脱炭素の規制は抑制されているが、州レベルでは再生可能エネルギーが経済合理性に基づいて拡大している」と分析。徳重氏は「EV市場は中国や欧州、東南アジアでは成長が著しい一方、米国では補助金が途絶え、充電インフラの投資回収が難しく厳しい環境にある」と現状を指摘しました。

そのうえで両氏は、こうした環境を「チャンス」と捉えています。米国のGX関連ビジネスが資金難に直面している今こそM&Aの好機であり、日本企業にとって挑戦の舞台が整っていると強調。西和田氏は「米国市場は日本の15〜20倍、顧客単価も4〜5倍と桁違いに大きい。コストが3倍でも売上が5倍になる可能性があり、挑戦する価値は十分にある」と説明しました。

さらに両氏は、グローバル展開の原点についても語りました。徳重氏は「創業時から“世界でやる”と決めていた」と振り返り、複数国同時立ち上げの覚悟を示しました。西和田氏も「ブラジル駐在で現地経営のダイナミズムを体感し、早い段階で世界に挑戦すると決めた」と語りました。

最後に「日本企業が世界で勝つために必要な条件」に話題が及ぶと、徳重氏は「経営者の覚悟と迅速な意思決定」、西和田氏は「M&Aを短期間でクロージングする実行力とグローバル経験を持つチームの確保」が不可欠と強調。両氏は、資金調達環境の厳しさを逆手にとったM&A戦略と、スピード感ある実行力こそが次の挑戦の鍵だと示しました。

特に、日本企業が世界市場で勝利するための「勝ち筋」をどう見出すかをめぐるやり取りは、参加者の強い関心を集め、このセッションの白熱ぶりを象徴するものとなりました。

Session 2:The Future of GX -新たな市場価値を創出するためのGXの活用-

続くセッションでは、再生可能エネルギーの供給や脱炭素技術、GXファイナンスなど、事業会社・スタートアップ・金融機関それぞれの立場からGXをめぐるビジネスチャンスが語られました。

JERA Cross 社外執行役員CTO 大杉 慎平氏、つばめBHB 代表取締役CEO 中村 公治氏、GLIN Impact Capital 代表パートナー 秦 雅弘氏、アスエネ 新規事業開発部 マネージャー 小原 大智氏が登壇し、Forbes JAPAN Web編集長の谷本 有香氏がモデレーターを務めました。

JERAグループでゼロエミッションを推進する大杉氏は、風力や太陽光に加え「ゼロエミッション火力」にも取り組み、将来的には24時間365日のカーボンフリー電力(24/7 CFE)の供給を目指すと説明。日本のスマートメーター普及率の高さを強みに、AIによる電力最適化にも期待を寄せました。「アスエネが顧客に寄り添う姿勢に共感し、共に『見える化』を進めたい」と連携の意義を語りました。

中村氏が率いるつばめBHBは、東京工業大学発のディープテックベンチャー。アンモニアを低温・低圧で製造する革新的触媒技術を持ち、肥料生産からエネルギー用途まで幅広く社会課題解決に挑んでいます。小型分散型の製造設備を再生可能エネルギーで稼働させることで、地域ごとに持続可能な肥料供給を実現する構想を紹介。「日本は触媒や無機膜などの素材技術に強みがあるが、海外に売り込む力が弱い。AIとの融合で研究開発を加速させたい」と指摘しました。

投資家の立場からは秦氏が発言。GLIN Impact Capitalは、アスエネを含む社会的インパクトを創出する企業に投資とコンサルティングを行っています。2050年ネットゼロ達成には累積100兆〜150兆ドルの投資が必要とし、その約7割はまだリスクの高い技術だと指摘しました。さらに「Z世代では98〜99%がサステナビリティ投資に関心を持っている」と紹介し、中長期的には大きな資金流入が期待できると強調しました。

アスエネの小原氏は、同社が展開する6つのGXプロダクトや積極的なM&A戦略を紹介しつつ、AIを活用した非財務データ分析の取り組みを紹介しました。東京大学との共同研究を進める中で「財務・非財務を統合的に分析し、ESG投資を加速させる基盤をつくりたい」と語り、同社が目指すGXエコシステムの全体像を描きました。

議論の最後には、登壇者全員が「共創」と「連携」の重要性を強調。GXは業種や企業の枠を超えた大きな課題であり、異なる立場のプレーヤーが手を取り合って取り組むことが成功の鍵になるとの認識で一致しました。会場では熱心な質疑や情報交換が行われ、GXエコシステム構築に向けた第一歩を示すセッションとなりました。

Session 3:GX Co-Creation -GXを加速する、持続可能な未来に向けた協創ビジョン-

最後のセッションは、再びForbes JAPAN編集長の藤吉 雅春氏がモデレーターを務め、JEPLAN 会長 岩元 美智彦氏、ESG・責任投資専門家 森澤 充世氏、経済産業省 GXグループ 政策企画委員 潮 高史氏が登壇しました。

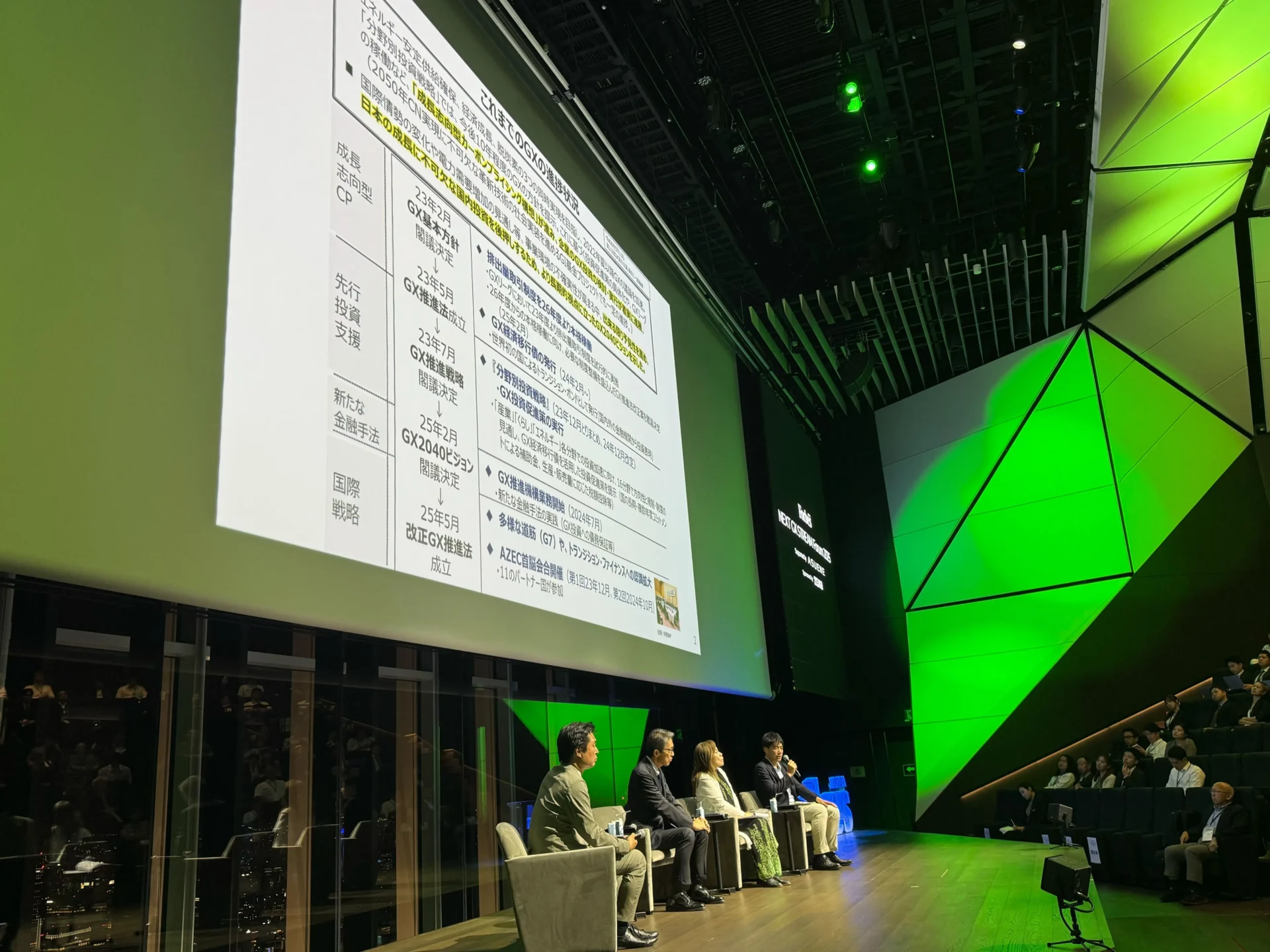

冒頭では、それぞれの歩みと現在の活動が紹介されました。岩元氏は18年間にわたりケミカルリサイクル技術を磨き、服やペットボトルから新たな製品を生み出す循環型社会を目指してきました。映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のデロリアンをゴミで走らせ世界で話題となった取り組みも知られています。森澤氏は2005年からCDPで日本企業の環境情報開示を推進し、2010年以降はPRIでESG投資の普及に尽力してきた人物。潮氏は2010年頃から環境・エネルギー政策に関わり、「経済成長・エネルギー安全保障・脱炭素を同時に実現するGX」の実現に向け、官民連携を主導してきました。

議論はまず最新の政策と規制に焦点が当てられました。潮氏は、GX基本法やGX2040ビジョンを軸に「成長志向型カーボンプライシング構想」を財源とする新たな仕組みを紹介。政府20兆円、官民合わせて150兆円規模の投資を呼び込む制度を構築し、規制と支援を一体で進める姿勢を示しました。「GX産業用地の整備を進め、予見性を持って企業の先行投資を後押ししていく」と強調しました。

一方、岩元氏は「地上資源」の活用をキーワードに、工場見学を通じて技術の可能性を体感してもらうことの重要性を訴えました。色付きペットボトルから石油品質を再生するJEPLANのケミカルリサイクル技術は、国内外で注目を集めています。「経済・環境・平和」を結びつける理念が共感を呼び、地上資源の活用が戦争や紛争の抑止につながるという分かりやすいコンセプトも支持されていると語りました。

森澤氏は、投資の視点からGX推進を論じました。「この10年で投資の重要性は動的に変化し、ISSB基準やパリ協定による開示義務が広がったことで、機関投資家もインパクト投資に踏み出している」と解説。さらに「新NISAを通じ個人投資家の意識も変化している。政策の明確性があれば投資判断は進み、メディアの役割も一層重要になる」と語り、Forbesに対しても「クールな記事を通じて社会の意識を変化させる発信を期待している」とコメントしました。

議論の締めくくりでは、登壇者全員が「官民一体となった共創」の重要性を強調。岩元氏は「循環型ものづくりの世界標準を定義する最高のチャンス」と呼びかけ、森澤氏は「明確な政策が投資を動かす」と指摘。潮氏は「揺るぎない連携でGXを進めることが不可欠」と結びました。

持続可能な社会をどう実現するかという問いに対し、政策・技術・投資の最前線から発せられたメッセージは、まさにフォーラムのクライマックスにふさわしい熱気に包まれていました。

懇親会:おいしいフードとドリンクで交流を深める

セッション終了後には、参加者の交流を目的とした懇親会が開催されました。

会場では、協賛企業であるZENBの商品を活用した「とうもろこしのフムス」や「スモークサーモンとクリームチーズのカナッペ」などのフィンガーフードが振る舞われました。ZENBがこのような形で協賛を行った背景には、同社の「まるごと使い切り」を軸とするサステナブルな商品開発の姿勢があります。食の未来を変える一歩として、資源循環や環境負荷低減に積極的に取り組む姿勢は、本フォーラムのGXの理念とも自然に響き合っています。

また、フードロス削減の観点から紅茶の出涸らしを使ったサステナブルカクテル「バジルジントニック」、ノンアルコールの「バジルスカッシュ」といったオリジナルドリンクも提供され、参加者の関心を集めました。

イベントの熱気を保ったまま活発な名刺交換や情報交換が行われ、登壇者と参加者が直接語り合う貴重な機会となり、新たな連携の可能性が生まれる場となりました。

最後に

「NEXT GX STREAM Forum 2025」は、GXをめぐる政策・技術・金融・グローバル戦略を横断的に議論する貴重な機会となりました。日本発のGXが世界でどのように存在感を発揮し、新市場を切り拓いていけるのか。本フォーラムを契機に、産官学のさらなる協働と、グローバルNo.1を目指す企業の挑戦が加速することが期待されます。