近年、気候変動は世界各地で異常気象や災害を引き起こし、影響は自然環境だけでなく、社会や経済にも広がっています。しかし、これを単なるリスクと捉えるのではなく、持続可能な社会への転換のチャンスと考えることが重要です。

本記事では、気候変動が地球に与える影響や企業が直面する課題に加え、持続可能な経営戦略を詳しく紹介し、企業がどのように対応すべきかについて解説します。未来への適応と成長のために、今できることを考えていきましょう。

INDEX

1.気候変動の真実:地球で今、何が起こっているのか?

気候変動を知るための最初のステップは、その仕組みと現状をしっかりと理解することです。もともと温室効果は生命にとって必要なものですが、近年、人間活動によってそのバランスが大きく崩れています。

気候変動の科学的真実—人類の影響はもはや揺るがない

気候変動は、地球が受け取る太陽のエネルギーと、宇宙へ放出するエネルギーのバランスによって決まります。大気中の二酸化炭素(CO₂)やメタンなどの温室効果ガスは、地表から逃げようとする熱を吸収し、地球を温める役割を果たしています。

この働きがあるおかげで、私たちは過ごしやすい環境の中で暮らせています。しかし、産業革命以降、人間活動によって温室効果ガスの濃度が急激に増加し、その影響で地球の気温が上昇しています。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、第6次評価報告書で「人間活動が地球温暖化を引き起こしていることは疑う余地がない」と明言しました。

この報告は、世界中の科学者の研究を集約し、各国政府が承認した信頼性の高い情報源のひとつです。この科学的な合意を受け、企業のサステナビリティに対する取り組みも加速しています。「気候変動は本当に起きているのか?」と議論する段階を終え、「私たちは何をすべきか?」へと視点を移し、具体的な行動が求められています。

出典:環境省『地球温暖化って なぁに?』(2013/02/18)

出典:環境省『IPCC 第6次評価報告書(AR6) 統合報告書(SYR)の概要 』p,2.(2024/11)

世界の現状—観測史上最も暑い10年と異常気象の警告

2024年は、観測史上最も暑い1年となり、世界の平均気温は産業革命前と比べて1.55℃も上昇しました。さらに、南太平洋で発生したエルニーニョ現象がこの気温上昇に拍車をかけ、異常気象が各地で頻発しました。エルニーニョ現象は2023年半ばに始まり、2024年4月頃に終息しましたが、その影響はその後も続いています。

世界気象機関(WMO)は、過去10年間の気温推移を「記録的な異常の連続」と位置づけ、その中でも2024年の気温が最も高かったと報告しました。また、ロサンゼルスで発生した大規模な森林火災について、気象専門家は気候変動によって悪化したと指摘。雨によって植生が成長した後、乾燥した暖かく風の強い日が増えたことで火災のリスクが高まったと分析しています。

出典:BBCニュース『2024年は史上最も暑い年になる見通し、エルニーニョ現象終息後も高気温続く 』(2024/11/07)

出典:国際連合広報センター『2024年は史上最も暑い年に ― 国連の気象機関が発表(UN News 記事・日本語訳)』(2025/01/21)

日本の気候異変2025—止まらない気温上昇と激化する大雨

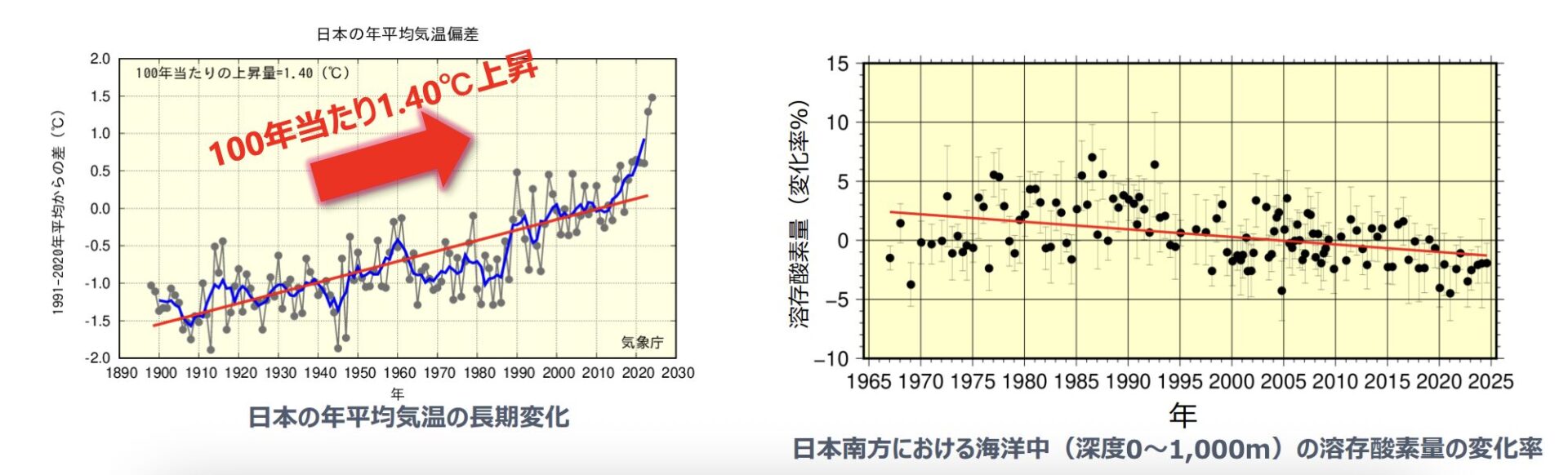

日本でも気候変動の影響がはっきりと現れています。気象庁と文部科学省の「日本の気候変動2025」によると、1898年から2024年までの間に、年平均気温は100年あたり1.40℃の割合で上昇しています。これは、2020年時点のデータ(100年あたり1.24℃の上昇)と比較して、気温の上昇速度が加速していることを示しています。

さらに、海洋の貧酸素化が新たな課題として浮上しています。これは地球温暖化の進行具合を示す重要な指標であり、海水中の溶存酸素量が長期的に減少していることが明らかになっています。溶存酸素量の減少は、海洋生態系に影響を及ぼし、魚類やその他の海洋生物の生息環境の悪化を招く可能性があります。

出典:気象庁『年平均気温(更新) 1898〜2024年の間に100年当たり1.40℃ の割合で上昇した。 海洋の貧酸素化』p,1.2.(2025/03/17)

2.持続可能な社会は可能か?気候変動とビジネスの課題

気候変動の影響は世界規模で広がり、異常気象や海面上昇、平均気温の上昇などが経済活動に深刻な影響を与えています。

気候変動のグローバル危機—地球全体に広がる影響

IPCCの第6次評価報告書(AR6)によると、気候変動の影響は世界各地に広がっており、気温の上昇によって大雨や干ばつなどの極端な気象現象が増えています。その結果、農作物の生産や水資源の確保に深刻な問題が発生し、持続可能な環境の維持がますます困難になっています。

例えば、気温が2℃上昇すると、約8〜30億人が水不足の影響を受け、4℃上昇すればその数は約40億人に達すると予測されています。また、生態系への影響も大きく、2℃の温暖化では生物種の3〜18%が絶滅の危機にさらされ、4℃ではその割合が最大39%に拡大するとされています。洪水の被害も深刻化し、温暖化が進むほどその頻度と規模が拡大し、1.5℃の気温上昇と比べて4℃では被害が4〜5倍に増加する可能性があると言われています。

さらに、高潮や高波の影響を受ける沿岸地域では、約10億人が気候災害のリスクにさらされると予測されており、これらの変化が私たちの暮らしや社会全体に大きな影響を与えています。

出典:気候変動適応プラットフォーム A-PLAT『5-4.IPCC第6次評価報告書』(2023/03)

気候変動の試練—企業が直面するリスクと見えない脅威

地球温暖化の進行により、異常気象がより頻繁に、そして激しくなることが懸念されています。その影響は企業活動にも及び、事業所の浸水や強風被害、従業員の健康リスク、サプライチェーンの混乱、原材料調達の困難化など、さまざまな課題を生み出しています。

特に、猛暑の増加による熱中症のリスクや、集中豪雨や台風による水害が深刻化する可能性があります。また、異常気象の影響は大きく「急性リスク」と「慢性リスク」に分けられます。急性リスクとは、台風や洪水、熱波などの突発的な気候現象による短期的な影響を指します。

一方で、慢性リスクとは、海面上昇や気温の長期的な上昇、降水パターンの変化など、徐々に進行する気候変動の影響を指します。こうした環境変化に備え、企業が持続的に対応できるよう適応策を講じることが重要です。

出典:気候変動適応プラットフォームA-PLAT『【サステナ開示担当者必見!】新たなサステナビリティ開示基準(ISSB・SSBJ)から求められる企業の物理的リスク対応 – トピックス』(2025/03/06)

3.気候変動の未来:これから地球はどう変わるのか?

IPCCの未来予測—排出量が決める地球の運命

気候変動が世界規模で進むなか、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、科学的な視点からその影響を分析し、対応策を提案しています。その中でも特に重要なのが、「正味ゼロCO2排出」という考え方です。

これは、人間が排出するCO2の量と、森林や技術によって吸収・除去されるCO2の量が釣り合う 状態を指し、これを達成することで、地球全体の気温上昇を安定化させることができます。ただし、すべての温室効果ガス(GHG)を対象とした「正味ゼロGHG排出」とは異なる点に注意が必要です。CO2排出量を削減することは、数年以内に空気の質の改善や、大気中の温室効果ガス濃度の低下という形で具体的な効果をもたらします。

また、世界の平均気温の変化も、およそ20年以内にははっきりと表れ始めるとされています。その他の気候への影響は、さらに長い時間をかけて進行し、最終的には自然の変動幅を超えるほどの変化をもたらす可能性があります。

出典:環境省『IPCC 第6次評価報告書の概要-第1作業部会(自然科学的根拠)-』p,84.85.86.(2023/08)

気温上昇の未来—1.5°C、2°C、その先に待つ世界

地球の気温は今後さらに上昇し、記録的な暑さが続くと予測されています。世界気象機関(WMO)の最新報告によると、2025〜2029年の平均気温は産業革命前より1.2〜1.9°C高くなる見込み です。特に、少なくとも1年は2024年を超えて観測史上最も暑い年になる確率が80% とされています。

また、温暖化の進行によって熱波の増加、豪雨や干ばつの激化、氷河や海氷の融解、海面上昇などが加速 すると考えられています。過去の予測と比べても5年間の平均気温が1.5°Cを超える可能性は70% と高く、気候変動の影響はますます深刻になっています。

こうした状況に対応するためには、温室効果ガスの削減や持続可能な社会への移行が急務です。気候変動の影響を最小限に抑えるために、企業が今できることを積み重ねていくことが求められています。

日本の気候変動2025—迫る気温上昇と異常気象の現実

気候変動の影響は、日本においても深刻なものとなることが予測されています。特に、高温の頻発と大雨の激甚化が顕著になり、私たちの生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。そして、世界の平均気温が4°C上昇した場合、これまで「100年に一度」とされていた極端な高温がほぼ毎年のように発生し、気温も現在より約5.9°C高くなるとされています。

これにより、熱中症のリスクが高まり、都市部における冷房需要の増加や、農業生産への影響が懸念されます。さらに、大雨の頻度と強度も増加し、「100年に一度」レベルの大雨の発生頻度は約5.3倍になると予測されています。これに伴い、河川の氾濫や土砂災害のリスクが高まり、防災対策の強化が求められます。

出典:気象庁『年平均気温(更新) 1898〜2024年の間に100年当たり1.40℃ の割合で上昇した。 海洋の貧酸素化』p,1.2.(2025/03/17)

気候変動の岐路—不可逆的な変化と迫る長期リスク

地球温暖化による海面上昇は、数百年から数千年にわたって不可逆的な影響を及ぼすと考えられています。まず、海洋深層の温暖化と氷床の融解が続くため、今後2000年で海面水位は 1.5℃の上昇なら約2〜3m、2℃なら約2〜6m、5℃なら約19〜22m 上昇すると予測されています。

さらに、その影響は数千年続く可能性があります。これは、過去の気候データとも一致しており、12万5000年前 に気温が現在より 0.5〜1.5℃高かった時期には海面水位が5〜10m高かったことが判明しました。約 300万年前に気温が2.5〜4℃高かったころは5〜25m上昇していた可能性が高いとされています。この変化は沿岸地域や都市に深刻な影響をもたらし、防災対策や温暖化対策の強化が急務となります

出典:気象庁『IPCC AR6 WG1 SPM 暫定訳』p,21.(2023/03/28)

4.サステナビリティへの挑戦:企業の取り組みと乗り越えるべき課題

企業が持続可能な成長を目指すには、環境や社会への配慮が欠かせません。しかし、コスト負担や短期的な収益への影響が課題となるため、長期的な視点で戦略を立て、効果的な対応策を講じることが重要です。

企業文化とノウハウの壁—成長を阻む課題と打開策

サステナビリティ経営を進めるには、まず企業の仕組みに持続可能性を組み込み、事業機会とリスク管理を両立させることが重要です。そして、一つの部門だけでは対応しきれないため、社内全体で横断的な体制を整えながら、業界やステークホルダーとの連携も強化する必要があります。

例えば、専任部門の設置や社長直轄の主管部門をつくることで、サステナビリティ戦略を組織の中心に据えることができます。さらに、事業部内で責任者を設けるだけでなく、部門間の連携を深める枠組みを整えることも有効です。そのうえで、業界別のイニシアチブに参加しながら、課題解決に向けた協働を進めることで、より広い視点からの取り組みが可能となります。

このように、企業単体では解決できない課題が多いため、社会全体と連携しながら進めていくことが、これからの持続可能な経営にとって不可欠です。

出典:経済産業省『「サステナビリティ経営の推進に向けた従業員の 共感拡充・行動変容を加速するための対策の』p,8.21.22.(2024/06/13)

予測不能な時代に備える—現状分析と対応戦略の重要性

サステナビリティ経営では、コストと短期的な収益確保のバランスが課題になります。環境対策などは一時的にコスト負担が大きく、収益化には中長期の視点が必要です。そのため、企業は目指す方向性を明確にし、進捗を把握できるKPIを設定することが重要となります。

この課題を乗り越えるためには、まずサステナビリティを 長期的な経営課題 として位置付け、解決に向けた時間軸を設けることが必要です。次に、 事業の移行(トランジション)計画を立てることで、段階的な取り組みを進められます。

さらに、 意思決定の基準としてサステナビリティを明示し、大きな判断については経営レベルで議論し意思決定する仕組みをつくることも重要です。

出典:経済産業省『「サステナビリティ経営の推進に向けた従業員の 共感拡充・行動変容を加速するための対策の』p,22.23.(2024/06/13)

スコープ3の挑戦—サプライチェーン全体で排出量を削減

GHG(温室効果ガス)の排出量は、「スコープ1」「スコープ2」「スコープ3」に分類されます。まず、スコープ1 は企業が 自社で直接排出するGHGを指し、工場の稼働や燃料の使用が含まれます。次に、スコープ2 は 電気や熱の使用による間接排出であり、外部から供給されたエネルギーを使うことで発生します。

これらは企業が直接関与する排出ですが、一方で、スコープ3 は 原材料調達から製品の使用・廃棄に至るまでのサプライチェーン全体 を対象とするため、より広い範囲でのGHG管理が求められます。さらに、スコープ3の算定を行う際には、目的の設定が重要になります。

例えば、サプライチェーン全体の排出量を把握することを目的とするのか、それとも 国内グループの削減状況を確認するのか、または 国際認証取得を目指すのかによって、算定の範囲や精度が変わります。

そのため、企業がGHG排出量を適切に管理するには、スコープ1・2・3の視点を総合的に活用しながら、効果的な削減対策を講じることが不可欠です。そして、定期的に進捗を確認しながら、確実に排出量を減らしていくことが求められます。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは』(2023/09/26)

5.未来を創る企業:企業価値を高める持続可能な戦略

企業が長期的に成長し続けるためには、環境・社会・ガバナンス(ESG)の要素を経営に組み込むことが欠かせません。ESG投資の拡大により、持続可能な経営を実践する企業は市場からの評価が高まり、企業価値の向上につながります。

サステナビリティ経営の真価—ESG投資と企業価値

世界的にESG投資は拡大を続けており、2022年3月時点で 責任投資原則(PRI) の署名機関は 4,900以上、総運用資産額は121兆円超となっています。しかし、この急成長に伴い、「グリーンウォッシュ(環境配慮を装った誤った情報)」に対する懸念も高まっています。

このため、各国の規制機関やESG評価機関は、金融機関に対する基準の厳格化を進めています。その代表例がEUのサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)であり、機関投資家や運用会社に対し、① 組織としての方針の策定・開示(レベル1)、② ESGファンドの詳細な開示(レベル2)を義務付けています。結果として、機関投資家や運用会社は、これらの規制に対応するために、投融資先企業へより詳細な情報開示を求める動きが広がっています。

ESG投資の信頼性を高めるために、透明性の確保が重要になります。

出典:経済産業省『「社会の持続可能性の向上と長期的な企業価値の創出に向けたESG情報開示のあり方」に関する調査研究報告書』p,iii.(2023/05/25)

企業の未来戦略—イノベーション、評判向上、人材獲得の好循環

日本のマクロ経済において、賃金の伸び悩みや人的投資の不足、さらに人口減少による労働供給の制約が大きな課題となっています。特に、諸外国と比較すると賃金の上昇率が低く、労働市場の競争力が十分に発揮されていない状況が続いています。

現在、経済活動の回復に伴い人手不足が顕在化し、企業は労働市場や経営戦略の見直しを迫られています。この状況を乗り越えるためには、まず 人材確保と労働環境の改善 に取り組み、人手不足への対応を強化することが重要です。さらに、賃上げや所得向上を継続的に進める ことで、労働者の生活を支えつつ、消費の活性化につなげる必要があります。

そして、人的投資や人材育成を強化する ことで、長期的な成長を促進し、労働市場の競争力を向上させることが求められます。

出典:経済産業省『「人材」について』p,5,(2023/04/19)

未来への備え—気候変動に立ち向かう強靭性と適応策

企業は、市場の変化や技術革新などの外部環境に適応しながら、成長の機会を見出してきました。さらに、気候変動も企業にとってリスクであると同時に、新たな成長のチャンスとなり得る課題です。

特に日本企業は、これまで台風や豪雨災害、大地震など、多くの自然災害を経験してきました。その過程で、高度な技術やノウハウを蓄積してきたため、これらの知見を今後懸念される 気象災害の激甚化に対応する適応策として活用できます。さらに、こうした強みは、日本企業の競争力を高め、国際社会においても重要な役割を果たすでしょう。

しかし、気候変動の影響は企業ごとに異なるため、その変化をチャンスに変えるには、まず長期的な視点で事業環境の変化を予測することが必要です。そのうえで、自社の事業に適した戦略的な対応を取ることで、持続可能な発展につなげていくことができます。

6.企業と社会のサステナビリティの挑戦—アスエネと描く未来

気候変動の挑戦—迫る脅威と私たちにできること

2024年は観測史上最も暑い年となり、世界の平均気温は産業革命前より 1.55℃上昇 しました。日本でも気候変動の影響が顕著で、年平均気温が 100年あたり1.40℃上昇 しており、大雨や干ばつなどの極端な気象が企業活動にも影響を及ぼしています。

例えば、熱中症リスクの増加 や 水害の深刻化、サプライチェーンの混乱 などが課題となっています。さらに、2025〜2029年の平均気温は 1.2〜1.9℃高くなる と予測されており、企業は環境・社会・ガバナンス(ESG)の視点を取り入れ、持続可能な戦略 を構築することが重要です。ESG投資が拡大する中、長期的な視点で成長の機会を捉えること が求められています。

アスエネが切り開く未来—持続可能な社会への革新的ソリューション

気候変動への対応に悩む企業に向けて、アスエネ株式会社は CO2排出量の可視化と削減支援、サプライチェーン全体のESG推進、専門知識と戦略策定の支援 など多岐にわたるソリューションを提供しています。

例えば、「アスエネ(旧:アスゼロ)」 により Scope1〜3 のGHG排出量の算定・削減策の立案・国際基準準拠の報告をワンストップで支援します。また、「アスエネESG」 では、サプライチェーン全体のESGリスクを可視化し、持続可能な経営を後押しします。

さらに、社内教育 を強化するため 「アスエネアカデミー」 を通じてGX・ESG人材の育成を支援し、「アスエネキャリア」 では専門人材の採用をサポートします。加えて、「Carbon EX」 によるカーボンクレジットの活用で残余排出量のオフセットも可能です。今、企業が行動を起こさなければ、気候変動の不可逆な影響は避けられません。サステナビリティで未来を創るため、今日から始めましょう。

出典:アスエネ

出典:アスエネ