CO2の削減に関して、運輸部門には欠かすことのできないトラック輸送業界について考えることは避けて通れません。特にコロナ禍では、巣ごもり需要におけるエッセンシャルワーカーとしてのトラックドライバーの活躍が注目されているなど、私たちの生活に密着しているのがトラック輸送業界です。

国土交通省は、令和3年12月に「国土交通省環境行動計画」を改定しました。運輸部門の脱炭素化等に主体的に取り組み、気候変動への適応策や、環境施策全般にわたり、対策を強化していくことが明文化されています。

INDEX

トラック輸送業界におけるCO2排出の現状

2018年度の日本におけるCO2総排出量は、11億3,800万トンです。ここでは、運輸部門におけるCO2排出量や、その中のトラック輸送業界におけるCO2排出量の現状をお伝えします。

日本における各部門のCO2排出量

日本の各部門におけるCO2排出量は、産業部門、運輸部門、業務その他部門の順に多いです。産業部門と大差はあるものの、運輸部門は2番目にCO2の排出が多い部門であるため、削減に向けて対策をすることは重要です。運輸部門だけに注目すると、ピーク時よりも緩やかにCO2の排出量が減ってきています。

出典:国土交通省HP『国土交通省における地球温暖化対策について【概要】』(2021/4/27)

運輸部門におけるトラックのCO2排出量

2018年度の日本における運輸部門のCO2排出量は、2億1,042万トンです。これを100%としたうち、2018年度のトラックのCO2排出量は、自家用トラックが16.4%(3,443万トン)、営業用トラックが20.2%(4,255万トン)であり、トラック全体で運輸部門の36.6%を占めています。

出典:全日本トラック協会HP『カーボンニュートラルに向けた自動車政策検討会 トラック運送業界における認識と課題』(2021/3/26)

CO2削減に向けたトラック輸送業界の取り組み

物流分野において、消費者のニーズが高まってきたり多様化する中、小口輸送が多頻度で利用されるようになってきたことを受けて、国土交通省は「物流総合効率化法」に基づいて、「2以上の者の連携」による流通業務の省エネルギー化と、物の流通に伴う環境負荷の低減を図るための物流効率化の取り組みを支援しています。

「物流総合効率化法」は、流通業務(輸送、保管、荷さばき、流通加工)を一体的に実施することや、「輸送網の集約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送の合理化を進めています。

出典:国土交通省『物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)の概要』

モーダルシフト

モーダルシフトとは、トラック等の自動車で行われる貨物輸送について、よりCO2の排出量が少ない大量輸送機関である鉄道や船舶の利用へ転換することをいいます。環境負荷を減らす取り組みは商品の生産から廃棄に至るまでの全ての場面で様々な形で取り組まれていますが、その中でも輸送におけるモーダルシフトは効果が大きい取り組みといわれています。

運輸網の集約と共同配送

運輸網の集約・共同配送をすることは、効率よく輸送することが可能になるので、CO2の削減効果を期待できます。

昨今は輸送環境の変化で消費者のニーズが高度化・多様化していることによる貨物の小口多頻度化への対応が求められていて、課題も多くあります。複数の運輸関係の企業や事業所が連携して運輸網の集約・共同配送を行うことで、輸送や保管、荷さばきを合理化することは、課題を解決していくひとつの方法となります。

次世代自動車の導入

トラック運送業界では、環境対応車の開発・普及促進が進んでいます。今後、「炭素税」や「自動車走行税」などの新たな税制の導入も検討されています。

(1)天然ガストラック

天然ガスは、産出地域が世界各地に分散しているため、エネルギーセキュリティの観点から優れています。また、大型だと航続距離はタンク1基で600km、充填時間は軽油と同等以下とされていて、長距離輸送で期待されています。

(2)プラグインハイブリッドトラック

プラグインハイブリッドトラックは、電気動力と内燃エンジンの両方を装備する車両です。通常のトラックに比べてCO2の排出量を削減することができます。

(3)電気トラック

電気トラックは、CO2の排出がないことが最大のメリットです。CO2削減の観点からいうと、再生可能エネルギー由来の電気を使用することが大切となります。また、充電スタンドは増えつつありますが、乗用車用がメインであり、トラック用のスペースが充分にある場所は限られていることが課題です。

(4)燃料電池トラック

水素を燃料とした燃料電池トラックは、二酸化炭素を出さないクリーンなエネルギートラックです。特に、コンビニ配送業務などでは、長距離走行が求められ、短時間で燃料供給が必要となり、エネルギー密度の高い水素を燃料とする小型の燃料電池トラックが有効とされています。現状、電気トラック同様、水素ステーションの場所が限られていることが課題として挙げられます。

出典:全日本トラック協会HP『カーボンニュートラルに向けた自動車政策検討会 トラック運送業界における認識と課題』(2021/3/26)

トラック輸送業界の取り組み事例

ここでは、経済産業省と国土交通省が実施する「グリーン物流優良事業者表彰」を受賞した、令和3年度の優良な会社の取り組みを紹介します。

産業を跨いだ、新たな運送モデル

ネスレ日本株式会社 他5社は、農作物の輸送用に空回送されていたコンテナを、ペットボトルコーヒー飲料の輸送に活用することで、物流におけるムダを削減し、同時に、物流の安定化や駅活用の新たな形、第一次産業と第二次産業のコラボレーションの可能性など、多くの付加価値を生み出しました。

もう空気は運ばない!空きスペースの有効活用

アサヒ飲料株式会社他2社は、重量物であるアサヒ飲料社の製品の上部空きスペースに軽量物である日清食品社の製品を混載するスキームを構築しました。 また、輸送機材に低床ウイングトレーラーを採用することで積載率向上を図りました。

モーダルシフトで環境負荷・運送コストの削減

株式会社メディセオ他3社は、埼玉県と岩手県の物流センター間における医療用医薬品の移送について、従来大型トラックで輸送を行っていたところ、鉄道コンテナ輸送へのモーダルシフトを実施し、ドライバーの長距離・ 長時間運行の削減・環境負荷低減及びトータル運送コストの削減を実現しました。

商流を超えた物流集約で積載率向上

愛知製鋼株式会社 とアイチ物流株式会社は、積載率の悪い納入先を対象に関係各所と調整を重ね、物流効率を上げました。また、顧客・商社・加工先の協力により、荷量を集約し配送することで積載率を向上させました。

出典:経済産業省『令和3年度グリーン物流パートナーシップ会議を開催します』(2021/12/3)

出典:経済産業省『【参考2】令和3年度グリーン物流優良事業者事業概要』

トラック保有者ができるCO2削減へのアクションとは?

次世代車両の導入や物流のシステムの構築を目指すのは相応の資金や時間が必要となりますが、トラック保持者全員でひとりひとりが取り組めるCO2削減へのアクションがあります。ここでは3つのアクションをご紹介いたします。

(1)エコドライブ

エコドライブとは、燃料消費量やCO2排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる運転技術や心がけです。車の燃費を把握する、穏やかな発進、一定速度の心がけ、適切なエアコン使用、タイヤの空気圧の確認などを心がけるアクションです。

(2)アイドリングストップ

必要以上の暖気運転や運転者が車から離れている間、荷物の積み下ろしをする間等の不要なアイドリングを控えることで、CO2排出量の削減効果を得ることができます。休憩などの停車中のアイドリングも、場所や気候等を考えながらなるべく控えるように心がけましょう。

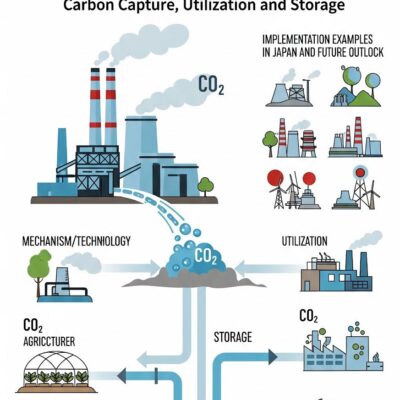

(3)カーボン・オフセットの検討

カーボンオフセットとは、日常生活、経済生活におけるCO2排出について、基本的にはできるだけ排出をしない努力をしたうえで、どうしても削減できない分を排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。手続きなどが必要になりますが、環境配慮へのアクションのひとつとして検討することができます。

出典:環境省『カーボン・オフセット ガイドライン Ver.1.1』(2017/05/31)(p8)

まとめ:知ることから。まずはエコドライブから始めましょう

運輸業界におけるCO2排出量の現状や、トラックにおけるCO2削減への取り組みなどについてご紹介してきました。

日本の物流分野において、環境面では、地球環境の持続可能性を確保するための物流ネットワークの構築(カーボンニュートラルの実現等)が求められています。

まずはドライバーならだれでもできるエコドライブから始めましょう。エコドライブを実施することは、周囲へ配慮した安全な走行ができるため、交通事故の防止にも繋がります。