近年、AI関連技術はどんどん進化しており、特に生成AIの利用機械や可能性が広がっている一方で、注目されているのが生成AIのCO2排出量です。これは、AIモデルのトレーニングや運用に使われるデータセンターが増えることで、エネルギーの需要が増加し、それがCO2排出量増加の原因のひとつとなっているからです。

ここでは、生成AIから排出されるCO2の量やそれによる環境への影響や対策などを、CO2排出量の計算方法などと合わせてご紹介します。

INDEX

なぜ生成AIのCO2排出量が問題視されるのか?

まずはじめに、生成AIとは何か、また、生成AIから排出されるCO2排出量が注目される理由をご紹介します。

生成AIとは

生成AIとは、人工知能のことでコンピューターが人間みたいに新しいものを作り出す技術のことです。生成AIに質問を入力すると、その文脈に合った答えを返してくるのが特徴で、例えば「雨に日に楽しめる旅行のアイディアを教えて」と入力(指示)すると、生成AIが「雨の日に楽しめる旅行のアイディアをご提案します。・美術館巡り・温泉・・・」と答えてくれます。また、絵を描いたり、音楽を作った

りすることも出来ます。これは、コンピューターがインターネット上の沢山の文章や絵、音楽を学び、そのパターンを使って新しいものを作り出しているからです。生成AIは、日常のサービスの質や学習、仕事の効率を高める利点がありますが、その一方で、知的財産権の侵害や偽情報、誤情報の生成などといった新しいリスクもあります。

出典:総務省『生成AIの入門的な使い方と注意点』p,6.7.10.11.(2024/03/22)

出典:総務省『AI 事業者ガイドライン案』p,3.(2024/03/13)

生成AIのCO2排出量が注目される背景

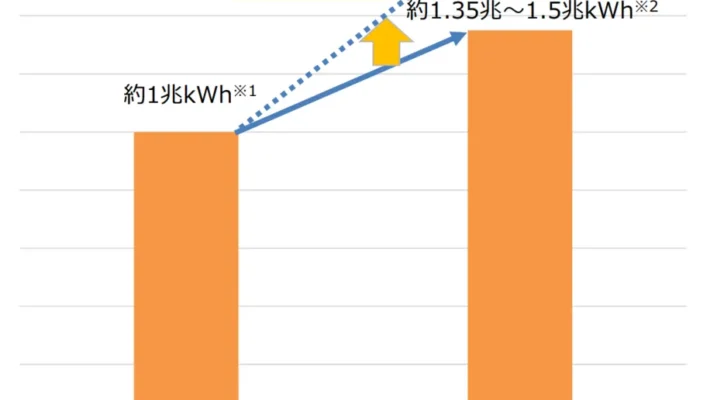

2022年度における日本の温室効果ガス排出量は11億3,500万トン(CO2換算)で、そのうちの9割以上がCO2です。そして、このCO2のほとんどがエネルギーの使用が原因であり、今後、半導体の省エネ性能が向上しても生成AIの利用拡大により、電力消費量が増える可能性があります。国内の発電量は、2020年〜2030年までの期間では約1兆kWhですが、2050年には約1,35兆〜1,5兆kWhまで増えると予想されています。これは、半導体技術が進化することで消費電力は減るものの、AIの進化により計算量が増えて電力消費が急増する可能性があります。

出典:経済産業省『気候変動対策の現状と今後の課題について』p,47.48.(2024/06/27)

出典:環境省『2022年度(令和4年度) 温室効果ガス排出・吸収量について』p,5.(2024/06/29)

生成AIにかかるエネルギー消費量

生成AIは、とても多くのエネルギーを必要とします。それはいったい何故なのか、ここでは、生成AIにかかるエネルギー消費量について見ていきます。

生成AIの動作の仕組み

生成AIは大量のデータを学んで、ユーザーの指示に基づいて情報やアイディアを生み出します。その結果の質は、学習に使われるデータに大きく左右されます。つまり、AIに適切なデータを学習させることで、より具体的で役立つ結果を出すことが出来ます。そして、生成AIが出す内容をもっと具体的で役立つものにするためには、正しい指示を与えることが大事で、このときに重要となるのが「プロンプトエンジニアリング」という技術です。プロンプトエンジニアリングとは、生成AIへの指示を最適化して、より具体的で役立つ結果を得るための技術です。また、AIは導入後も自己学習を続けることで常に最適な状態を保つことができる可能性があります。

出典:一般財団法人 機械システム振興協会『生成AI の機械システム設計開発への活用フォーラム (2023年度 活動報告書)』(2024/04/22)

生成AIにかかるエネルギー消費とは

世界経済フォーラムが、ChatGPTにAIのエネルギー使用量を質問したところ、「AIシステムの複雑さや使用方法によって異なるが、データを効率的に処理・分析するには通常、多くの電力が必要だ」という内容の答えが返ってきました。ChatGPTは毎週1億人が使用しており、グーグル検索と比べて約10倍の電力が使われていると推定されています。

また、ChatGPTを開発したOpenAIに投資し、生成AIツールを自社製品の中心にしているマイクロソフトは、データセンター拡張により2020年以降でCO2排出量が約30%の増加を発表、グーグルも2023年以降のGHG排出量がデータセンターのエネルギー需要によって、2019年と比べて約50%増加しています。

出典:世界経済フォーラム『AI技術による環境への影響〜二酸化炭素排出量の削減とエネルギー効率の改善〜 』(2024/07/29)

生成AIが排出するCO2をどう計算する?方法と実例を紹介

普段使用している生成AIがどのくらいCO2を排出しているかを知るために、CO2排出量を計算することができます。ここでは、その計算方法をご紹介します。

基本的な計算方法

CO2排出量を計算する場合、基本的には「温室効果ガス排出量=活動量×排出係数」で求めることができます。活動量とは、温室効果ガスの排出量と関係のある活動の大きさを示す指標のことで、具体的には、生産量、使用量、焼却量などが当てはまります。また、排出係数とは、活動量に対してどれだけの排出量があるかを示す指標で、算定に関する法律で決められています。

出典:環境省『第Ⅱ編 温室効果ガス排出量の算定方法』p,17.(2024/02/16)

排出量の CO2換算値(算定排出量)の算定

基本的な計算方法で算出した数値は温室効果ガスで表した数値のため、CO2排出量を把握したい場合は、これをCO2に換算する必要があります。CO2排出量に換算する場合は「温室効果ガス算定排出量(tCO2)=温室効果ガス排出量(tガス)×地球温暖化係数」で計算します。地球温暖化係数とは、各温室効果ガスが地球温暖化に与える影響をCO2と比較して示したもので、温室効果ガスによって比率が異なります。なお、CO2を除いた地球温暖化係数は令和6年4月1日に新たに値が更新されました。

出典:環境省『第Ⅱ編 温室効果ガス排出量の算定方法』p,17.18.(2024/02/16)

生成AIのCO2削減に向けた課題と解決策

生成AIのCO2排出量が環境に与える影響とは

生成AIの使用が増えると、それに伴いCO2排出量が増加する懸念があります。その理由として、AIモデルのトレーニングや運用に使われるデータセンターの構築がエネルギー需要の増加の主な原因になっているからです。特に、AIは大量の計算能力を必要とし、生成AIシステムは特定のタスクに特化したソフトウェアの約33倍のエネルギーを使う可能性があります。また、AIシステムの普及と発展に伴い、モデルのトレーニングや実行に必要なデータセンターも数が急速に増え、それに伴ってエネルギー消費量も増えることになります。

CO2は、地球温暖化の主な原因となります。地球は過去数十年の間に実際に温暖化しており、特に最近50年間で世界の平均気温が急速に上昇し、そのスピードは自然では考えられないほどです。さらに、過去10万年の中でも現在の地球が最も高温であるとされています。

出典:世界経済フォーラム『AI技術による環境への影響〜二酸化炭素排出量の削減とエネルギー効率の改善〜 』(2024/07/29)

出典:国立環境研究所 地球環境研究センター『温暖化の科学 Q8 二酸化炭素の増加が温暖化をまねく証拠』(2024/03)

生成AIのCO2排出量を削減するための対策

欧州議会などの規制当局は、エネルギー消費量を記録する機能を持つシステム設計の要件を作り始めています。技術の進歩により、より高度なハードウェアと処理能力がAIの作業効率を上げることで、エネルギー需要の軽減が期待されています。また、データセンターの効率化も進んでいます。電力がより安価で入手しやすく、サステナブルになれば、新しい冷却技術や立地が検討されるため、データセンターの効率が向上することが期待されています。

出典:世界経済フォーラム『AI技術による環境への影響〜二酸化炭素排出量の削減とエネルギー効率の改善〜 』(2024/07/29)

まとめ:生成AIのCO2排出量をしっかりと把握し利便性と環境への配慮の両立を!

生成AIは、コンピューターが私たち人間のように新しいアイディアやコンテンツを作り出す技術で、今や企業の運営にも欠かせない存在となっています。しかし、この生成AIの利用は、多くのCO2を排出しているという課題もあります。CO2の排出は、地球温暖化の大きな原因ともなっており早急な対策が望まれます。企業は、まず、自社で使用している生成AIが排出しているCO2の量をしっかりと把握することが重要です。今後の規制要件などの動向にも注目しながら、生成AIの利便性と環境への配慮の両立を目指しましょう。

本記事ついて不明点があれば下記よりご連絡ください。