※本記事は太陽光発電協会の寄稿です

1. はじめに

世界の人口は18世紀の産業革命以降、急激に増加し、地球規模でのエネルギー問題、食糧危機などさまざまな問題が勃発し、紛争が絶えない状況下にある。エネルギー資源の乏しい日本では再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電の役割は今後も重要な位置を占める。

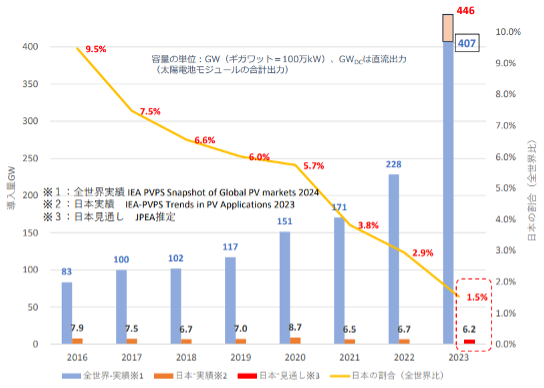

地球規模の視点から見ると、世界では太陽光発電の導入がますます加速する一方、日本国内ではこれまでのFIT(Feed-In Tariff:固定価格買取制度)の恩恵もあって、その後の太陽光発電の導入拡大の新たな一歩となる決定打がまだ打てていない。(図1参照) FIT⇒FIP(Feed-In Premium)の移行が導入拡大の重要な要素と考えられており、行政と民間が一丸となって進めていくべきものだが、今回はこの観点ではなく、FIPの導入加速が実現したあと、次に来る課題は何かを考えてみたい。2050年カーボンニュートラル(2050CN)に向けて越えなければいけないいくつかのハードルがあるが、それらの課題はシリアルに検討していては間に合わず、同時並行的に解決をめざすことが必要がある。

図1.世界と日本の太陽光発電の導入実績の比較 (年間・GWDC)

2017年頃、日本は世界全体の10%近くの導入実績があったが、2023年には1.5%まで低下した

2. 太陽光発電に適した土地の制約

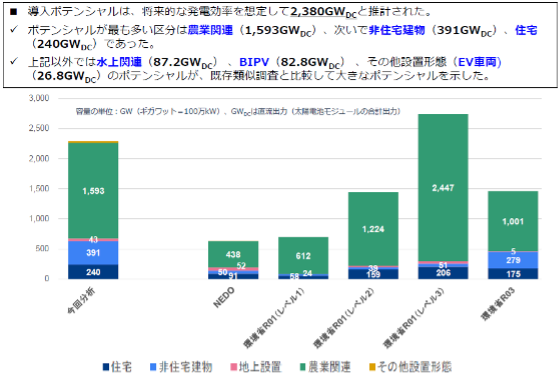

一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)では、『PV OUTLOOK 2050』と題して、まずは太陽光発電に適した土地がどれくらいあるのか、技術的な観点からの導入ポテンシャルの調査・分析を実施した。(詳細は、JPEA HPに資料を掲載中。)その結果、山間部へのメガソーラー導入を除外しても、総量2,380GWDCと日本には太陽光発電に適した土地は十分にあるという結論に至った(図2)。 DC分の電力を全てAC分として取り出せるわけではないが、それを考慮しても出力ベース換算で原子力発電所(100万kW級=1GW)の約1,800基にも相当する。

図2.技術的な観点からの導入ポテンシャル(NEDO、環境省の過去データとの比較)

※左端がJPEAの分析結果

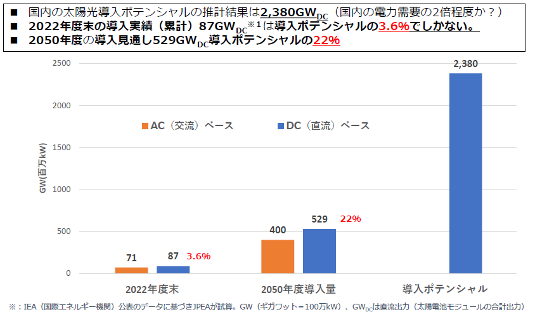

導入ポテンシャルが一番高いのは農業関連である。ついで、非住宅建物、住宅と続く。それ以外では水上関連、建材一体型のBIPV、またEV車両などの移動体なども今後の導入拡大が見込まれる。 図3には経済合理性(IRR)、普及曲線、年間導入可能量の上限も考慮した結果、JPEAとして2050CN達成のための野心的な国内太陽光発電の導入目標を400GWAC(=約529GWDC)とした。図3の中央のグラフが2050年達成目標である。導入可能な土地から算出した総量は2,380GWDcであるから、日本には5倍以上の導入ポテンシャル(図3の右端のグラフ)が存在している。

図3.経済性(IRR)を加味した導入見通しと導入ポテンシャルの比較

※日本には導入余地がたくさん残されている。

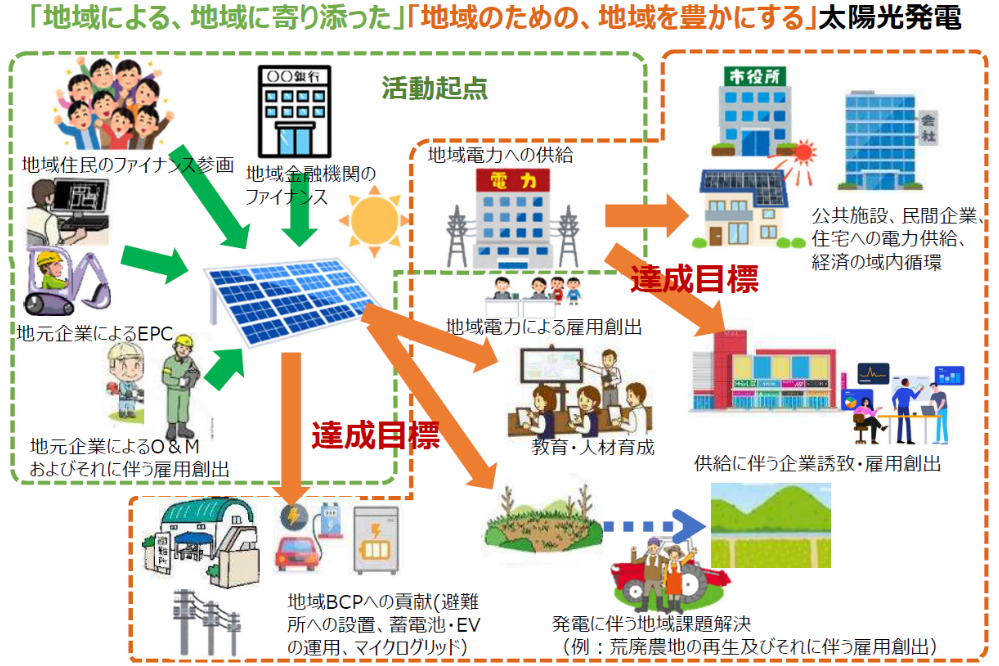

3. 地域との共生・共創 ⇒ 地元に根差した自治体・企業集団

次は太陽光発電を設置する地域の受け入れ側の問題である。太陽光発電設備が迷惑設備ではなく、地域にとって必要なものでないとスムーズな導入拡大は期待できない。地域課題を解決する手段として太陽光発電を活用し、地域での農業問題、雇用問題など様々な課題の解決策を考えていく必要がある。身近な例では、太陽光発電設備の導入によって、災害時にも自立運転によってBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)対策の一環となるような発電所運営の仕組みづくりが非常に重要である。前述のPV OUTLOOK2050ではそのような観点から「地域に寄り添った太陽光発電のあるべき姿」を目指し(図4)、具体的にそのような取組を実現されている団体を毎年11月に『ソーラーウィーク大賞』として表彰している。今年度で3年目となるが、毎年多くの団体様に自薦、他薦問わずすばらしい実例をエントリーして頂いている(図5)。この大賞受賞者並びに、それぞれの具体的な取組みもJPEA HPに掲載されているのでご参考にして頂きたい。

図4.「地域による、地域に寄り添った」「地域のための、地域を豊かにする」太陽光発電

図5.2024年度のソーラーウィーク大賞と表彰者の集合写真

4. 太陽光発電の施工・保守点検が行える技術者の確保

最後に考えておくべき課題として、安全・安心な太陽光発電の適切な普及拡大を実現するために必要な「技術者の確保」である。

JPEAでは、2025年9月にPVマスター保守点検技術者認定試験(CBT試験)を予定している。受験資格は電気主任技術者、電気工事士、或いはPVマスター施工技術者のようにある程度、技術的なバックグランドをお持ちの技術者が対象になるが、このような人材が現在絶対的に不足している。

太陽光発電設備の維持管理に必要な項目として、

1.『直流』電気に関する知識・経験(特に安全性の問題)

2.太陽光架台のような構造物に関する知識

3.設置箇所の地盤調査に関する土木面の知識(野立てのケース)

などがあり、幅広い専門知識を有する技術者が必要である。上述の試験はJPEA PVマスター技術者制度運営センターが実施しており、事前にWeb講習も聴講できるので、太陽光業界にご興味のある上記資格をお持ちの技術者には是非ご検討頂きたい。JPEA HPには、各都道府県の「PVマスターのいるPV事業者」の掲載ページも用意している。 これまで太陽光発電に携わる機会のなかった電気系熟練者や地元を豊かにしたい若手技術者の認定取得を大いに期待したい。このところ、東京都、川崎市など、住宅太陽光の設置義務化も進んでおり、今後もそのような自治体が増えることも見込まれるので、上記認定技術者の活躍の場は益々広がると思われる。

図6.JPEA PVマスター技術者制度運営センターのHP(https://jcot.jp)

Jcot: The center of JPEA for PV system Construction and Maintenance Technicians

以上述べたように、JPEAは多角的方面から太陽光発電の適正な普及促進のために多くの業界関係者のご協力を仰ぎながら今後も意欲的な活動を継続してまいります。これからの、新しい再エネ社会電力インフラを、皆様の力で育てリードしていきましょう。

以上

寄稿:太陽光発電協会

https://www.jpea.gr.jp/