ウラノス・エコシステムについて、わかりやすく解説します。経済産業省が推進するウラノス・エコシステムは、企業間のデータ連携をスムーズにするデータプラットフォームの概念です。世の中のデジタル化が進展する中で、企業によって形式や品質がバラバラなデータを、守秘性を担保しながら共有して利用するということは難易度が高い課題です。ウラノス・エコシステムは、その最適解となるでしょうか。本記事ではウラノス・エコシステムの概要、FAQ、活用事例などについて取り上げます。

INDEX

物流危機や災害に備える、日本の産業を支える「ウラノス・エコシステム」の全貌

ウラノス・エコシステムとはどのようなもので、何を期待されているのでしょうか。ウラノス・エコシステムの概要やその背景について、解説します。

エコシステムとは

元々「エコシステム」という言葉は、生態系を維持する仕組みを意味します。そこから転じてビジネス用語として使われる際は、「ビジネスの生態系」をイメージしており、企業や顧客をはじめとする多数の要素が集結し、分業と協業による共存共栄の関係を指します。ビジネスエコシステムにおいては、オープン化の進展・多様なプレイヤーの参加・交換する価値形態の多様化などによって、多様な取引関係の構築、ひいては産業多様化の拡大が期待されます。

ウラノス・エコシステムとは

ウラノス・エコシステムとは、ギリシャ神話の天空の神「ウラノス」に由来した名称で、産学官のさまざまなプレーヤーの協調によってデータ、システム、サービスが連携されることを目指し、日本の産業全体が見渡せるようなイメージを表しています。ウラノス・エコシステムでは、データやサービスを適正な基準に基づいて安全かつ円滑にやり取りできるようにするための管理システムを、経済産業省が中心となり、関係省庁や情報処理推進機構(IPA)などが構築しています。

ウラノス・エコシステムでは、政府が政策・制度を立案し、IPA(独立行政法人情報処理推進機構、アーキテクチャの設計を担う産学官の高度なプロフェッショナルが集結した専門組織)が実装支援をしています。また自前で全てのシステムを作るのではなく、各プラットフォームを組み合わせて利用することを想定しており、多くの業界団体による協力が期待されています。

出典:経済産業省「業界の枠を超えたデータやサービスの共有・活用を推進する「ウラノス・エコシステム」が本格実装へ」(2024/8/23)

出典:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「企業間取引アーキテクチャに係るIPAの取組」p4,8(2024/9/12)

出典:経済産業省「デジタルライフライン全国総合整備計画の検討状況について」p45(2023/7/24)

ウラノス・エコシステムが求められる背景

ウラノス・エコシステムは、以下のような必要性から構想されました。

・物流や災害対応など生活必需サービスの維持

人の居住が少ない場所で移動が困難になる「人流クライシス」・ドライバー不足で荷物の配送が困難になる「物流クライシス」・地震や豪雨など「災害激甚化」に対応するには、位置情報・気象状況・電波状況・需要と供給量情報などを連携させる必要があります。

・国際的な法規制やルールへの対応

社会的要請への対応やリスク管理において各企業は、自社のデータ主権を守りながら、他社とのデータの共有や活用によって経営上のリスクを回避する必要があります。

・イノベーションの創出

自社で集める必要のない、各社が共通で使えばよいデータについて、システム連携基盤ですべての事業者が利用できるようにすることで、コストが下がり業務が効率化されます。これにより、共創が促されイノベーションの創出にも寄与します。

ウラノス・エコシステムがシステムを連携してエコシステムを形成し、各企業は各プラットフォームを組み合わせて利用することができるようになります。

出典:独立行政法人情報処理推進機構「システム連携基盤 “ウラノス・エコシステム”とは ~業界も国境も超えたデータの共有に向けて~」(2023/12/5)

ウラノス・エコシステムで何が変わる?産業界のデータ連携課題と解決策

ウラノス・エコシステムについて、もう少し詳しく見ていきましょう。ウラノス・エコシステムのFAQを解説します。

ウラノス・エコシステムで解決できる問題とは?

産業界が各社間のデータ連携を進める上では、以下のような問題が発生します。

| データ利用者 | データ提供者 | |

| データの探索 | データの在処が不明 | データを見つけてもらえない |

| データの確認 | データにアクセスできない | 利用者の適正性を判断できない |

| データの転送 | データの形式等がバラバラ | 自社のデータ形式だと使ってもらえない |

| データの利用 | データの品質を評価できない | データの品質を担保できない |

ウラノス・エコシステムでは、ウラノス・エコシステム・データスペーシズ リファレンスアーキテクチャモデル(ODS-RAM)というアプローチによって、参画企業がそれぞれ独自システムを運用することを原則にしつつ、個人事業主や中小企業には汎用的なアプリを提供し、さらにそれらを組み合わせたエコシステムで上記のような問題を解決します。

出典:独立行政法人情報処理推進機構「ウラノス・エコシステム・データスペーシズ リファレンスアーキテクチャモデル ホワイトペーパー」(2025/2/28)

海外でもウラノス・エコシステムのような取り組みは行われている?

欧州における産業データ連携において代表的なデータスペースとしてCatena-X データスペースがよく知られています。現在すでに商用運用されているエコシステムで、Catena-X Association が、共通の運用ルールや通信方式、各ユースケースごとのデータモデルの標準仕様などを定め、HPにて公開しています。

他にもシンガポールのTrusted Data Sharing Framework(TDSF)、カナダのPan-Canadian Trust Framework(PCTF)、英国のDigital Identity and Attribute Framework(DIAF)など、世界各国でエコシステムの構築が進められています。

出典:経済産業省「ウラノス・エコシステムの拡大及び相互運用性確保に向けたトラスト研究会報告書」p35,39(2025/3)

ウラノス・エコシステムの課題は?

ウラノス・エコシステムではデータを連携するために、各データが特定の規格に沿っていることが必要です。そのため公共、準公共、産業の分野におけるデジタル領域の基準策定が求められています。

またデータ連携を円滑に進めるためには、各社がデータを安心して提供できるようデータ連携基盤の運営事業者や、当該基盤の中立性を担保することが必要であり、公益デジタルプラットフォーマー認定制度の創設も不可欠です。

出典:経済産業省「ウラノス・エコシステムの取組について」p7,9(2024/1/31)

データ連携で進化する日本産業。ウラノス・エコシステムが変えるビジネスと社会

ウラノス・エコシステムには、どのようなユースケースが考えられるでしょうか。ウラノス・エコシステムの活用事例をご紹介します。

欧州電池規制への対応

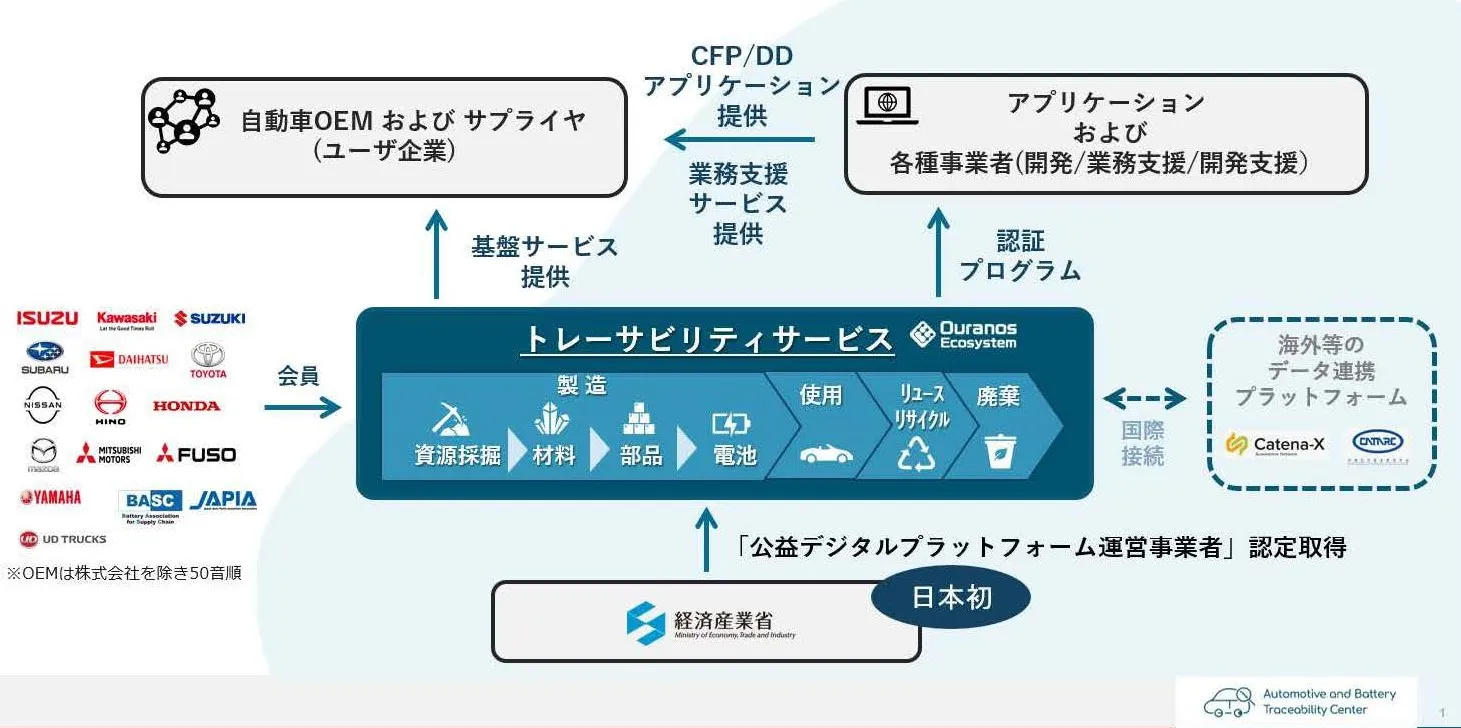

2024年2月、欧州電池規則によるCFPの開示義務化に対応できるよう、自動車・蓄電池の業界が協調して「自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター」(ABtC)を設立、5月には自動車用蓄電池のCFPデータをサプライチェーンで連携し、集計・算出できるサービスの提供を開始しました。これがウラノス・エコシステム活用の最初の事例となります。電池メーカーにとって、製品の材料配合データは競合他社には知られたくない機密データですが、一方でリサイクル業者には欠かせない情報です。本ケースではブロックチェーン技術を活用し、データの所有者がデータの交換先や共有する内容を管理できる「データ主権」を確保したほか、改ざんや外部からの攻撃に備え企業ごとのデータを暗号化しています。

alt属性:自動車・蓄電池のカーボンフットプリントおよびデューデリジェンスのデータ連携プロジェクト

出典:経済産業省「業界の枠を超えたデータやサービスの共有・活用を推進する「ウラノス・エコシステム」が本格実装へ」(2024/8/23)

出典:経済産業省「産業データ連携の促進に向けた優良な取組を「ウラノス・エコシステム・プロジェクト制度」に基づき選定しました」(2025/5/9)

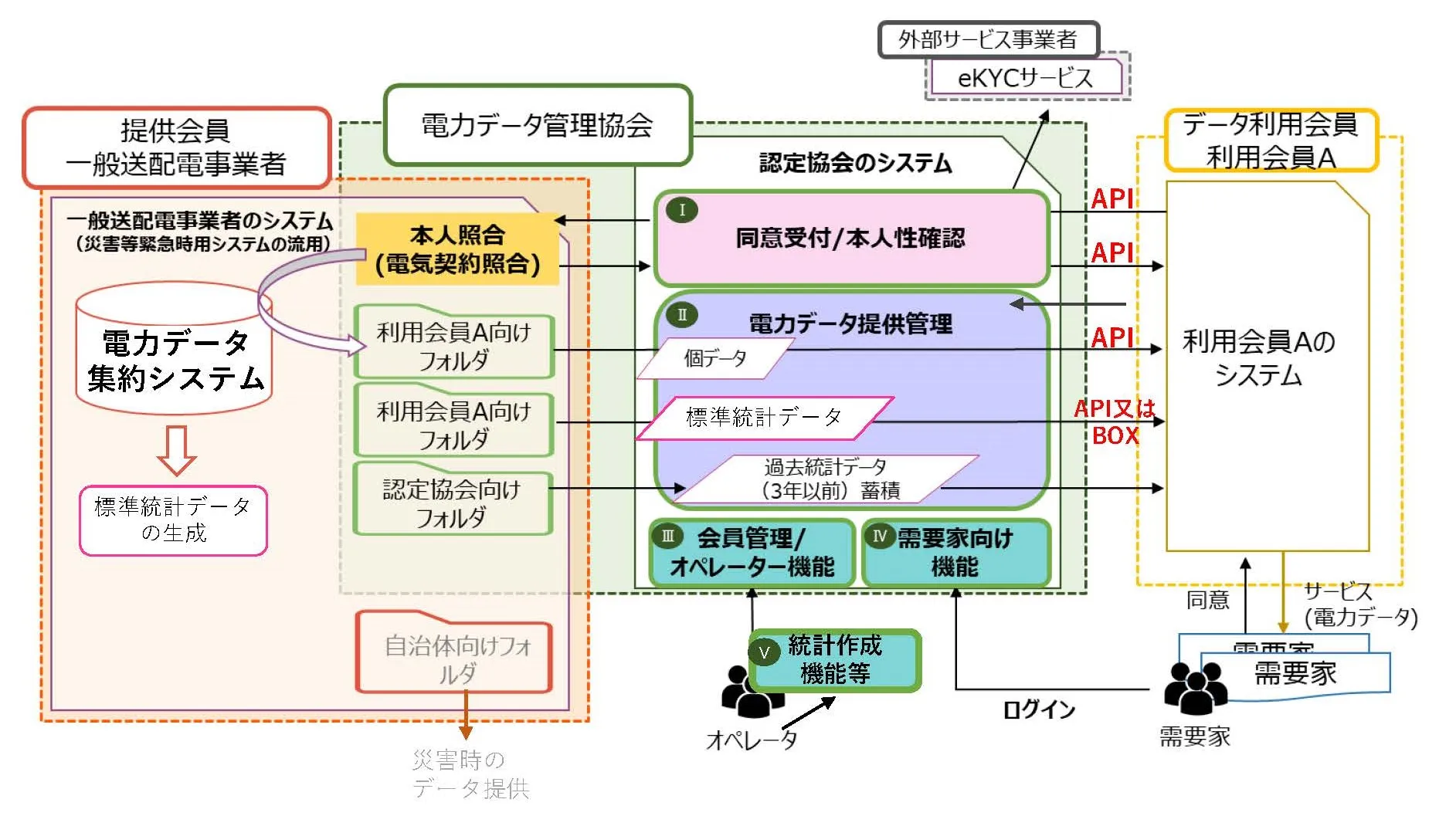

電力データ提供プロジェクト

一般社団法人電力データ管理協会は、全国8000万台のスマートメーターにおいて30分ごとに生成される電力使用・売電実績、電力取引の基礎となる電力データを、一般送配電事業者(データ提供会員)から収集し、データ利用者(データ利用会員)に提供する取組を2025年3月より順次開始しました。本事例も「異なる事業者間で行われる、データに関するコントロール可能性及び参加者が使用するサービスの多様性が担保された、オープンなデータスペースを介したデータ連携」というウラノス・エコシステムの趣旨に合致した取組として、経済産業省によって「ウラノス・エコシステム先導プロジェクト」に選定されています。

alt属性:電力データ提供プロジェクト

出典:経済産業省「産業データ連携の促進に向けた優良な取組を「ウラノス・エコシステム・プロジェクト制度」に基づき選定しました」(2025/5/9)

出典:一般社団法人電力データ管理協会「当日速報値及び 30 分統計の提供開始について」p1(2025/2/28)

今後期待される活用事例

上記以外にも、さまざまな産業分野でウラノス・エコシステムのユースケースがあります。

| 化学物質管理 | 化学物質規制に迅速に対応するため、川上の事業者(化学品メーカー)から川下の事業者(セットメーカー)へ、製品含有化学物質情報が連携される。 |

| 鉄道 | リアルタイムな列車の遅れを加味した列車の遅れ時間や在線位置などを連携。様々な交通事業者のデータが連携されている必要がある。 |

| 人流 | 携帯電話基地局から得られる位置情報等の人流データ、国勢調査などの外部データが連携。商圏・交通・観光などの分析に活用。 |

| スマートビル | 監視カメラやセンサー等が収集したデータ、ロボット・ドローンの運航データ、エレベータ運行データ等が連携。施設警備、災害時個別支援、混雑予測等に活用。 |

このように、私たちの生活に近いところでも他企業間のデータ連携が進んでいます。ウラノス・エコシステムの推進によって、これらのデータ連携がよりスムーズになることが期待されます。

出典:経済産業省「ウラノス・エコシステムの拡大及び相互運用性確保に向けたトラスト研究会報告書」p17-33(2025/3)

中小企業とウラノス・エコシステム

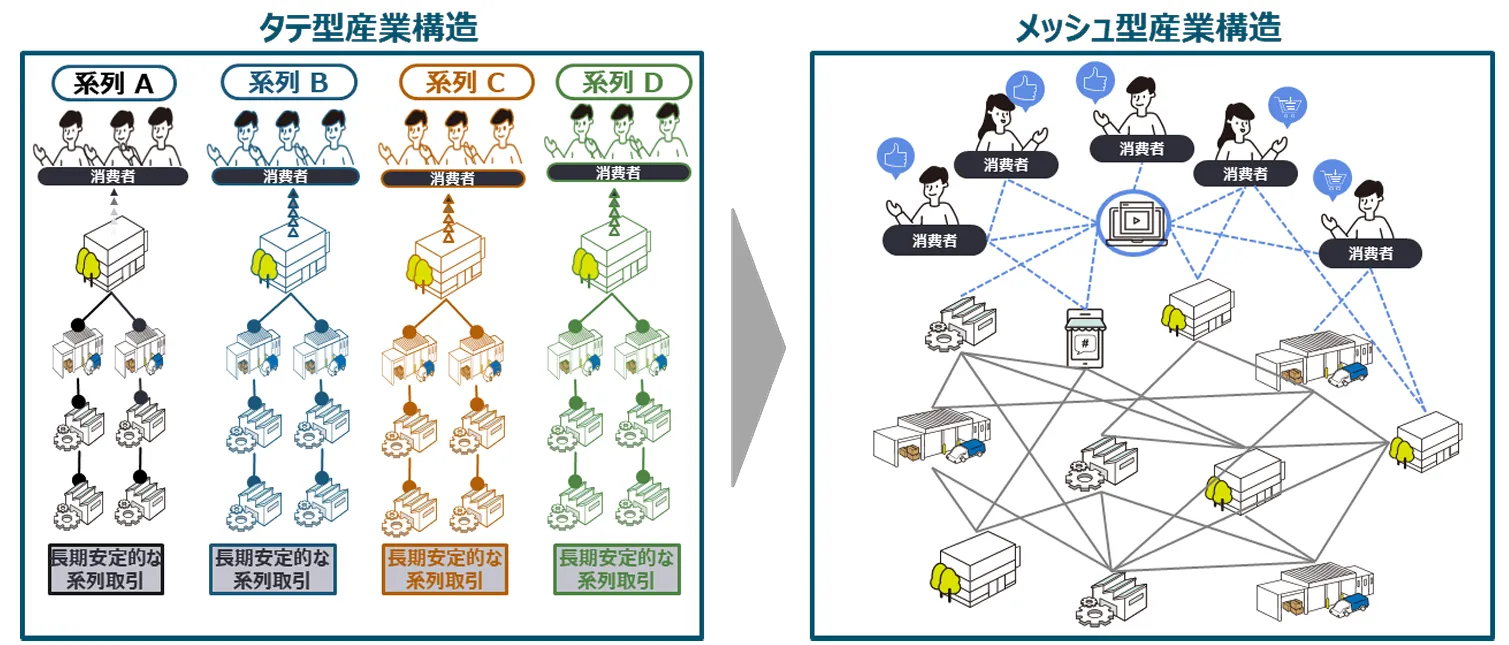

デジタル技術の進展によって、需要者側の要求をもとに生産量や物流量が算出され、データをもとにモノが動き、新たなサービスが創出されるというデータ駆動型社会が出現しつつあります。こうした状況下では、顧客のニーズや環境変化を捉えて、企業の境界線を最適な形で柔軟・迅速に組み替えられる俊敏性の高い「メッシュ型産業構造」への適応が不可欠となっています。メッシュ型産業構造の企業間連携では、中小企業も含む機能・役割分担が重要です。様々なサービスプロセスのデータ連携が実現するウラノス・エコシステムによって、メッシュ型産業構造における中小企業のプレゼンスは大きなものとなるでしょう。

alt属性:タテ型からメッシュ型へ産業構造の変化

出典:経済産業省「『企業間取引将来ビジョン検討会』最終報告書」p1-2(2024/2)

まとめ:ウラノス・エコシステムの活用で社会課題の解決と経済成長を目指す

ウラノス・エコシステムはまだ発展途上にありますが、デジタル化社会において企業間のデータ連携はますます重要になっていきますので、今後ウラノス・エコシステムの整備や普及も急速に進むことが期待されます。大企業はもちろん、中小企業でもウラノス・エコシステムに参加することで、サプライチェーンの透明化や新たなビジネス機会の創出につながる可能性があります。

ウラノス・エコシステムの活用で、災害や各種規制への対応など社会課題の解決を目指しつつ、イノベーション創出による経済成長を目指しましょう。

ASUENEではAPI接続や外部サービス連携により、環境関連データの収集業務を効率化します。CO2排出量の算出業務におけるデータの取り扱いでお悩みがある場合、気軽にお問合せください。