~横浜市資源リサイクル事業協同組合の挑戦~

横浜市内の資源リサイクル事業者82社が加盟する「横浜市資源リサイクル事業協同組合」。組合として独自に約200名の職員を雇用し、資源化センターの運営やリサイクル施設での事業を展開する同組合は、単なる廃棄物処理業者の枠を超えた活動で注目を集めている。

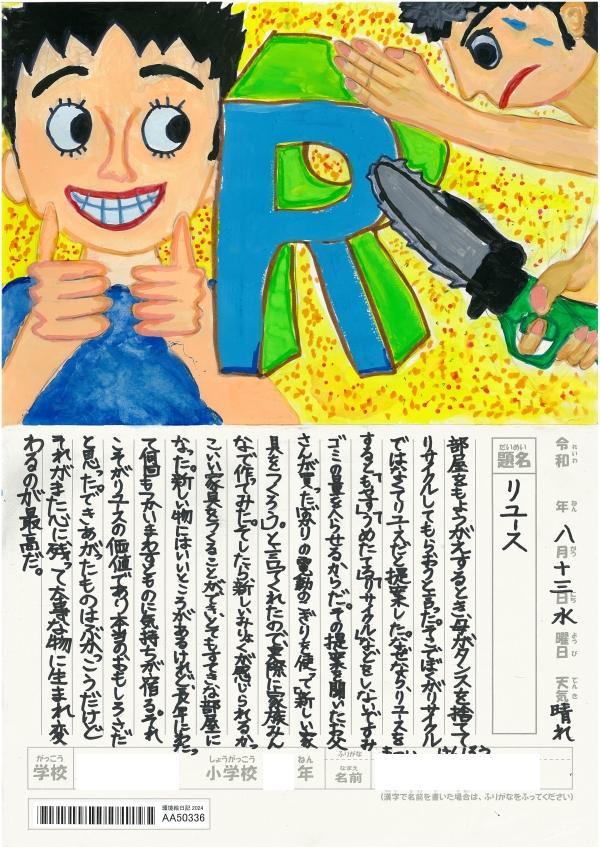

特に印象的なのは、25年にわたって継続している「環境絵日記コンテスト」や市民向けの環境教育活動だ。初代理事長が掲げた「リサイクルを文化にしなければ、我々の業は永続的に続かない」という理念のもと、市民と行政の架け橋となる活動を積極的に展開している。

「りくみビジョン2030」で掲げた「リサイクルデザインタウン」の実現を目指す同組合の理事長・栗原清剛氏に、組合の事業内容と環境・サステナビリティへの取り組み、そして働く魅力について話を伺った。

INDEX

横浜市内82社が結集する事業協同組合

―まず最初に、御社の企業紹介と事業内容についてお聞かせください。

横浜市資源リサイクル事業協同組合は、横浜市内の資源リサイクル事業者82社が加盟している事業協同組合です。事業協同組合として、各組合員企業が共同事業を行うことがまず一つあります。

組合として各組合員の皆さんにサポートをしながら回収事業を行っていただいたり、回収してきたものを組合として独自のリサイクル施設で選別し、国内外に卸売りを行うという事業も行っています。

また、横浜市内の資源化センター三箇所に、組合で独自に雇用した職員が約200名働いています。現場で働く職員もいれば、それぞれの分野で事務局機能も当然必要でありますので、その事務局も6名ほどが専従で作業しています。

組合員企業の事業と組合職員による事業、この二つが主な我々の事業となっています。

―収益源としてはどのような構造になっているのでしょうか。

まず、資源化センターで職員が働いてくれる横浜市から、また、その元請けとなる資源循環公社からの委託金額があります。それから組合のリサイクル施設での仕入れ、販売による利益。このあたりが中心になってきます。

国内では製紙メーカーとのお取引を行っていて、海外向けは商社経由で卸売りを行うような形です。

市民との架け橋を築く環境教育活動

―市民啓発のプロジェクトについて詳しく教えてください。

我々の仕事は資源物を市民の皆さんが出していただいて、それを回収するということが第一歩になります。市民の皆さんにとっては普段それほど関わりのある業者ではないかもしれませんが、我々としては市民の皆さんをお客様として接点を持つ活動をいろいろと行っています。

その中の一つが、フリーペーパーで季刊誌の「RD(リサイクルデザイン)」という広報誌を発行していること。それから、小学校、中学校、高校、大学、ときには町内会などに直接講演という形でお話をさせていただく出前講師。あるいはリサイクルポート山ノ内に直接市民の皆さんに見学に来ていただくという形の見学会の企画など、常に市民の皆さんと関わるような企画を行っています。

その中で特徴的にあるのが、イメージキャラクターの「りくみちゃん」と環境絵日記コンテストです。市民の皆さんに少しでも親しんでもらいたいということでイメージキャラクターを作り、特にフリーペーパーに四コマ漫画として掲載しています。

―環境絵日記コンテストの経緯と発展について教えてください。

環境絵日記については、当時の初代理事長がこのリサイクルというものを文化にしなければ、我々の業は永続的に続かないという方針を打ち出していて、その中の一つとして、子どもたちにこうなったらいいなということや、夏休みにリサイクルや環境問題を経験したり体験したことを絵日記にしてもらうというコンテストをやろうということで始まりました。

このコンテストも2000年から始めたので、もう25年ほどになります。横浜市内で始めたことが評価され、途中から横浜市からも共催という形でお声がけいただき、現在は海外でも取り組んでもらうような企画になっています。

横浜でやっていた取り組みを評価いただいて、国内でも六か所ほど同じような企画でやっていただきました。横浜市からは国際交流の一環として、環境絵日記を交換し合うような企画はどうかということで、アメリカのサンディエゴとの交流も十年続いています。

今年もアフリカ開発会議が横浜であるのですが、そのプレイベントということで、アフリカの子どもたちに環境絵日記を書いていただいて、横浜で展示会を行うような企画もあります。

2030年ビジョン「リサイクルデザインタウン」への挑戦

―環境・サステナビリティ分野での今後の取り組みや将来イメージについてお聞かせください。

我々の組合では、中長期ビジョン「りくみビジョン2030」というのを作って、活動指針としています。

2030年はまさにSDGsの到達目標年ということで、SDGsの課題も含めて考えています。資源循環の新しい、市民の皆さんのニーズに応えるような新しい事業を作るということがあります。

この業界は小さな会社が割と新しいものに取り組むのが苦手な分野ではありますが、再生可能エネルギーをみんなで使っていこうという啓発を組合内でも行ったり、市民の皆さんへの啓発事業をしたりする際にもPRをしています。

将来的に発生する太陽光パネルの廃棄も課題と言われていますが、その資源化に向けても、何か一石を投じることができないかということも進めています。

雇用という部分でも、なかなか後継者難という実情があるものですから、障害のある方や高齢の方など、弱者と言われているような方たちにもぜひ参画してもらいたいということを考えています。我々はこれを「リサイクルデザインタウン」と勝手に名付けて目標にしています。

―「リサイクルデザイン」という言葉に込められた思いについて教えてください。

これも組合創設からの考えですが、市民の皆さんが排出をして、そこを回収して再資源化して、次の新しい商品の原料として渡すという活動からすれば、リサイクルをするということはその半分しか担うことになっていません。

商品化する部分や、あるいは市民の皆さんにこういうものを使ったらどうですか?と提案をすることも含めて、リサイクルをするだけじゃダメなんだ、全体をデザインするんだという想いを乗せて、我々の目標としてリサイクルデザインという名前を掲げています。組合員企業は一人・トラック一台で運営されている方もいれば、100名近く雇用している組合員もいて、それぞれ考え方も違ってきます。組合という束が一つの想いを持つことによって、横浜というような大きな単位を支えるインフラの担い手になれるんじゃないかと考えています。

組織体制と事業展開

―現在の組織構成について詳しく教えてください。

組合員の中から理事が選出される理事会をトップにして、事務局、それからリサイクルポート山ノ内、資源化センター室という三つのセクションがあります。

事務局では、組合員がそれぞれプロジェクトに分かれて活動している四つのプロジェクトがありますが、その活動支援をするという役割があります。

そしてリサイクルポート山ノ内という古紙のリサイクル施設に5名ほどの現場作業員がいますが、そこを支える専従の担当する事務局員を3名ほど置いています。リサイクルポート山ノ内の事務局と本部事務局は同じ部屋にいますので、そこで適宜連携し合いながら事務運営を行っています。資源化センター室においては、三つの資源化センターに約180名の職員が働いていますので、それをサポートする事務局も現在5名いて、このような形で運営が行われています。

現在の課題と求める人材像

―現在抱えている課題について教えてください。

現在の事業やプロジェクトの中でも、リユースびんを活用した環境配慮商品の製造・販売に取り組んでいます。具体的には、神奈川県産のみかんを使用したジュースを商品化し、横浜市内約20店舗の居酒屋で「あおみかんサワー」として提供していただいています。

しかし、このようなプロジェクトを運営する際、組合員だけで各店舗への営業や企画説明を行うことには限界があります。企画を拡大していくためには、サポートする事務局スタッフが必要な状況です。

また、担当している資源選別センターの再整備時期が近づいており、行政案件を確実に受注していくためにも、事務局における人材不足が課題となっています。

我々が考える企画の実現をサポートしていただくとともに、新たな視点からの企画提案により、リサイクルデザインタウンにつながる市民への価値提供を実現できる人材を求めています。

―どのようなアイデアの発生プロセスがあるのでしょうか。

各プロジェクト内での検討に加え、理事会において既存事業の進捗確認を行う中で新たなアイデアが生まれることがあります。また、外部からの新しい視点による提案も期待しています。

企業カルチャーと働く魅力

―組合で大切にしているカルチャーや価値観について教えてください。

職員の皆さんには、市民と行政の架け橋となって横浜市内の環境課題解決に向かうということをお伝えしており、皆さんこの共通理解の中で取り組んでいただいています。

組合員企業の皆さんがリサイクルポート山ノ内に資源物を運んでこられる際に、どのようにサポートできるかを常に考えながら働いてくれているスタッフがおり、職場内でのやり取りも活発で、温かい雰囲気の職場だと思います。

当組合はどちらかというと、様々な提案や発信をしていくことが得意な団体だと思っているので、そこをもう一度エンジンをかけて、一緒にやってくれる仲間が欲しいなと考えています。

―働く魅力について具体的に教えてください。

現在は少ない人数でやってもらっていることもあるのですが、それぞれのスタッフ皆が協力し合える空気があると思っていて、一人だけに仕事が集中しないよう、協力し合える環境は自信を持てるところです。

例えば環境絵日記の運営は結構大変で、どうしても一人を担当として指名せざるを得ないのですが、このような中でも、足りない部分があれば、周りのスタッフは「担当じゃないから」というわけではなく、ポップを作ったり、行政への申請に一人では資料を持てない時は二人三人で行こうかと、横串で全員が動くような空気がある職場だと思います。

言い換えれば、SOSを出しやすい職場であり、協力を求めやすい職場になっているということは大きなメリットだと思います。余裕があるわけではないのですが、お互いに気を使える人たちが集まっています。

皆さんすごく真面目ですね。現場も事務局もそうですが、手を惜しまずコツコツと取り組んでくれる方が多いと感じています。

新しい時代への対応と展望

―デジタル化など新しい取り組みについてはいかがでしょうか。

環境絵日記コンテストについても、小学生がタブレットを使用する時代に対応し、デジタル応募システムの導入や新しい管理の方法が必要になると考えています。多様な発想を活かして前向きに企画検討を進められる方を歓迎します。

読者へのメッセージ

―最後に、読者の方へメッセージをお願いします。

我々の横浜市資源リサイクル事業協同組合は、まさにリサイクルデザインタウンという方向性に向けて進んでいく企業で、サーキュラーエコノミーを含めた持続可能な資源リサイクルを中心として、環境系の企画、あるいは環境教育プログラムの企画実践、これらの次の一歩を実現できるような、そんな会社だと思いますので、新しい風を吹かせてもらえればと思います。

リサイクルというビジネスを一歩前に進める、一緒に作っていけるような方に来ていただけるよう、我々も協力して頑張りたいなと思っています。

組合概要

組合名: 横浜市資源リサイクル事業協同組合

設立: 1993年

理事長: 栗原清剛

組合員数: 82社

職員数: 約200名

事業内容: 資源リサイクル事業、資源化センター運営、環境教育活動、市民啓発事業

主な施設: リサイクルポート山ノ内、資源化センター(3箇所)

ウェブサイト: https://www.recycledesign.or.jp/

横浜市資源リサイクル事業協同組合は、「リサイクルを文化に」という理念のもと、25年にわたる環境教育活動と2030年ビジョン「リサイクルデザインタウン」の実現に向けて、市民と行政の架け橋として活動を続けています。新しいアイデアと共に、持続可能な循環型社会の構築に取り組む仲間を求めています。

【GX・ESG特化型転職サービス ASUENE CAREER利用企業インタビュー】