再生可能エネルギーに関する最新調査によると、その発電割合は22.9%で水力を含む導入が進んでいます。政策の後押しにより拡大が期待され、企業による環境負荷の少ない持続可能な社会の実現に向けた重要な鍵となっています。

ここでは、再生可能エネルギーの基本を解説するとともに、2025年最新データに基づく発電割合、日本における導入の現状と政策動向、その戦略的価値について詳しくご紹介します。

INDEX

再生可能エネルギーの基礎知識と世界の導入状況

地球の限りある資源を守り、持続可能な社会を実現するために、再生可能エネルギーの活用が重要になっています。ここでは、再生可能エネルギーの特徴や、世界の最新動向について解説します。

再生可能エネルギーとは

再生可能エネルギーは、太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなどの自然の力を利用し、枯渇することなく繰り返し使える持続可能なエネルギーです。現在、日本の化石燃料の大半は海外からの輸入に頼っており、エネルギー供給の安定性や環境負荷の面で課題があります。

しかし、国内の再生可能エネルギーを活用することで、輸入依存を減らし持続可能で安定したエネルギー供給を実現できます。また、温室効果ガスの排出を抑えることで地球温暖化対策にも貢献します。

さらに、新技術との融合によって新たな産業の創出や経済成長を促し、より持続可能な未来への道を拓く重要な選択肢となります。

alt属性:再生可能エネルギーとは

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『学校 | 再エネって何?』(2022/03/01)

出典:経済産業省 METI Journal ONLINE『再生可能エネルギーってなに? 』(2024/02/29)

世界の再生可能エネルギーの最新動向

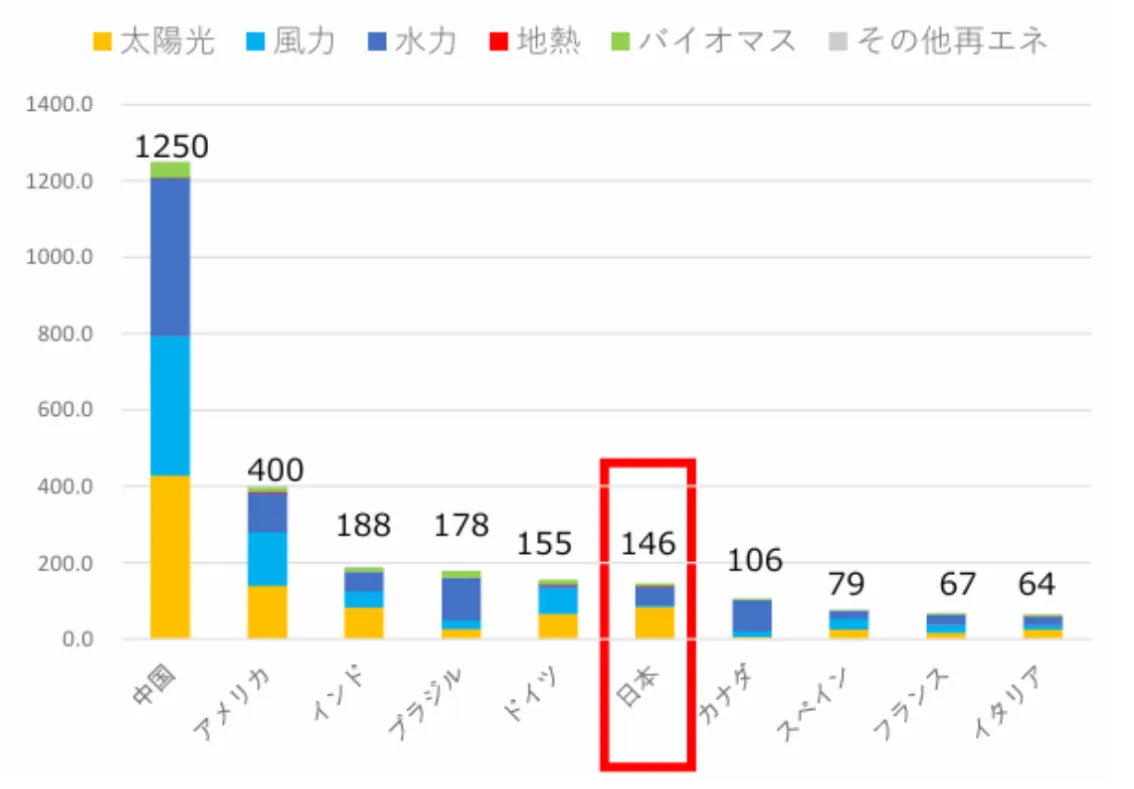

世界の再生可能エネルギーの導入は加速度的に進んでおり、2015年には約2,000GWだった発電設備容量が、2021年には3,292GW、2022年には約3,600GWへと拡大しました。特に中国が圧倒的な1,250GWでトップを走り、続くアメリカ(400GW)、インド(188GW)、ブラジル(178GW)、ドイツ(155GW)、そして日本(146GW)は世界第6位の位置にあります。

alt属性:各国の再エネ導入容量(2022年実績)

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『国内外の再生可能エネルギーの現状と 今年度の調達価格等算定委員会の論点案』p,6.(2024/10/16)

日本は再生可能エネルギーの導入を進めており、技術革新や政策によって今後さらなる拡大が期待され、持続可能な社会の実現に貢献しています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『国内外の再生可能エネルギーの現状と 今年度の調達価格等算定委員会の論点案』p,3.6.(2024/10/16)

2025年最新データが示す世界の再生可能エネルギーの拡大と課題

2025年の最新データでは、再生可能エネルギーの割合が世界的に拡大しています。特に太陽光と風力の成長が続く一方、地域ごとの課題も存在し化石燃料からの脱却にはさらなる課題が残っています。

電源別:2024年の発電実績と2025年の予測

世界の電力システムの変化を分析するEmberの第6回年次Global Electricity Reviewによると、2024年の再生可能エネルギー発電は858TWh増加し、2022年比で49%の成長を記録しました。特に、太陽光発電は2000TWhを超え、3年連続で最大の新規電源となり20年連続で最も成長が速い電源となりました。

そして、世界の太陽光発電の増加分の53%は中国によるもので、同国のクリーン発電の成長が国内の電力需要増加の81%を補いました。また、国際エネルギー機関のIEAのエグゼクティブサマリーによると、再生可能エネルギーは今後の電力需要のほとんどを担い、2025年には石炭を抜いて世界の発電の3分の1以上を占める見通しです。さらに、中国では急速な導入により新規電力需要の約90%が再生可能エネルギーで賄われると予想されていますが、天候や消費パターンの変化が影響を及ぼす可能性があります。

出典: Ember『Global Electricity Review 2025 』(2025/04/08)

出典: IEA『Executive summary – Electricity 2025 – Analysis -』(2025/02)

地域別動向:アジア、米国、欧州の現状と課題

中国は世界の風力・太陽光発電の成長を牽引し、太陽光の増加分の53%、風力の増加分の58%を占めました。しかし、クリーン電力で電力需要増の81%を賄った一方、依然として化石燃料に依存しており、中国は最大の電力部門排出国となっています。

そして、米国では太陽光発電が過去最大の64TWh増加し、中国に次ぐ成長を遂げました。風力と太陽光の合計発電量は757TWhに達し、2015年の3倍以上となり初めて石炭火力発電を上回って全電力の17%を占めました。一方で、依然として化石燃料への依存は高く、特にガス火力は全体の43%を占めており、米国のガス発電量はG7諸国全体の2倍以上となっています。

一方、EUでは太陽光発電が前年比21%増の53TWhと急成長し、風力・太陽光の割合が29%に拡大しました。さらに、地域全体の電力の71%がクリーンエネルギーから供給され、世界平均を大きく上回る水準となっています。このように、再生可能エネルギーの導入が各地域で進む一方、化石燃料依存が残る課題となっています。

出典:Ember『Global Electricity Review 2025 』(2025/04/08)

日本の再生可能エネルギー導入の最新動向

日本は再生可能エネルギーの導入を進めながら、電力の安定供給と経済成長を両立させるための政策を強化しています。企業にとっては、再生可能エネルギーの導入が新たな投資機会を生む一方、電力市場の変動への対応力が求められるようになっています。

日本の発電割合の現状と推移

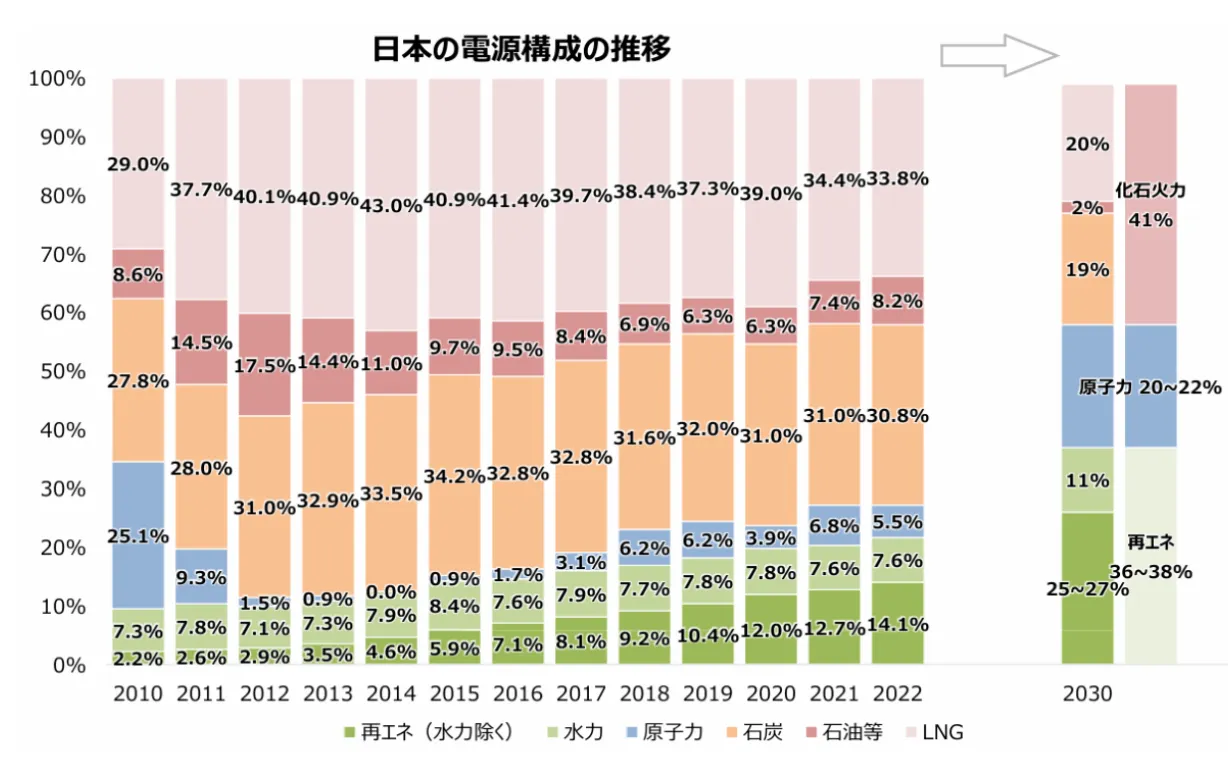

日本の発電電力量は2023年度に9,877億kWhとなり、2010年度以降で最少を記録しました。非化石電源の比率は31.4%に上昇し、再生可能エネルギーが22.9%、原子力が8.5%を占めるなど、エネルギー構成に変化が見られます。原子力発電は、CO2を排出せず少ない燃料で多くの電力を生み出すメリットがある一方で、大規模災害時のリスクや安全性・経済効率性の課題から、3E+S(安定供給・経済効率性・環境適合+安全性)への対応が不十分とされています。

そして、2030年には、化石燃料が41%に減少し、原子力が20〜22%、再生可能エネルギーが36〜38%まで拡大すると予測されています。このように、日本は化石燃料依存から脱却し、再生可能エネルギーと原子力を組み合わせたよりクリーンな電力供給へと移行している段階にあります。

alt属性:日本の電源構成の推移と2030年度の電源構成

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギーを巡る状況について』p,60(2024/05/16)

出典:経済産業省『令和5年度(2023年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(確報)』(2025/04/25)

2030年・2050年の脱炭素ロードマップと再エネ戦略

日本は「2050年ネットゼロ」を目標に掲げ、再生可能エネルギーを中心とした電力供給への移行を進めています。2030年度に再生可能エネルギーの比率を36〜38%に設定し、安定供給・経済成長・脱炭素を同時に実現するため、2025年2月に第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました。

再生可能エネルギーを主力電源として活用するため、「GX2040ビジョン」や「地球温暖化対策計画」と連携しつつ、電力市場への統合や調整力の確保を進め長期的な安定供給の実現を目指しています。2040年度の見通しでは、エネルギー自給率を3〜4割程度に高め、再生可能エネルギーの比率を全体の4〜5割へ拡大する計画です。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『国内外の再生可能エネルギーの現状と 今年度の調達価格等算定委員会の論点案』p.5(2024/10/16)

出典:経済産業省『第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました』(2025/02/18)

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『エネルギー基本計画の概要』p.4.9.(2025/02/14)

主要政策と企業への影響

再生可能エネルギーの普及を促進するため、日本ではいくつかの政策が導入されています。まず、固定価格買取制度(FIT)では、電力会社が再生可能エネルギーで発電された電気を一定価格で買い取る仕組みを採用し、発電事業者の収益を安定させることで導入を後押ししています。

一方、市場連動型のFIP制度では、売電価格が電力市場に連動するため、発電事業者は市場動向を考慮しながら電力を供給し、競争力のある事業運営を目指す形となります。そして、FIT制度の費用は、電気使用者が負担する再エネ賦課金によってまかなわれ、毎月の電気料金に含まれる形で支払われています。

この賦課金単価は毎年度見直され、2025年度は1kWhあたり3.98円に設定されました。これにより、再生可能エネルギーの導入が進む一方で、電気料金への影響も考慮される必要があります。

さらに、再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の特例措置として、課税開始から3年間、課税標準額の軽減が適用されます。この措置は令和7年度末まで続き、設備の規模や種類に応じて異なる軽減率が設定されています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『再生可能エネルギー – FIT・FIP制度 ガイドブック』p.3,4(2022/03/27)

出典:経済産業省『再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価を設定します』(2025/03/21)

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置 (固定資産税)』(2024/04/04)

企業の未来を拓く再生可能エネルギーの戦略的活用と課題解決

企業は再生可能エネルギーを活用することで、持続可能な成長を実現しながら企業価値を高めることができます。そこで、成功事例から学びながら戦略的に導入を進めることが重要です。

企業価値を高める再生可能エネルギーのメリット

企業の気候変動対策や社会的責任への取り組みが、投資の判断基準としてますます重要視されています。ESG投融資は、企業の財務情報だけでなく、環境(E)、社会(S)、企業統治(G)の要素を考慮した投資のことです。企業は気候変動対策などの取り組みを公表することで、投資家からの資金調達を促進できます。

主なプログラムには、TCFD(気候関連財務情報開示)、SBT(科学的根拠に基づく排出削減目標)、RE100(事業の電力を100%再生可能エネルギーで賄う目標)、RE Action(中小企業向けの再エネ導入支援)などがあります。これらを活用することで、企業は環境負荷を減らしながら、持続可能な成長を目指すことができます。

出典:環境省『はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)』p.4,6(2025/03)

企業が直面する課題と解決策

企業が再生可能エネルギーを導入する際には、いくつかの課題と解決策を考える必要があります。現在、日本ではPPA(電力購入契約)の割合が低く、FIT非化石証書が主流ですが、FITの新規認定量は減少傾向にあります。今後、再エネ需要の拡大が予測されるため、PPAや自家発電の導入を進め、多様な調達方法を確保することが重要です。

そして、日本の再エネは太陽光発電に偏っているため、安定した電力供給のためには風力などの再エネ電源の拡大も必要です。例えば、屋根置き太陽光発電の導入加速や洋上風力の産業化、電力インフラの改革、FIT買取期間終了後の長期電源化などが求められています。

また、再エネを主力電源化するためには、温室効果ガス排出量に応じたコスト負担を導入し、社会全体に脱炭素化へのインセンティブを与えることが重要です。余剰電力の活用(蓄電池、DR、逆潮流など)や出力制御の最小化、カーボンプライシングによる経済的インセンティブの明確化も、再生可能エネルギーの導入を加速する鍵となります。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁『需要家企業からみた再エネ調達の課題と求める施策』p/6,7,8(2024/09/06)

成功から学ぶ!再生可能エネルギー導入の先進事例

EUは2025年1月に「競争力コンパス」を発表し、イノベーション、脱炭素、競争力強化、レジリエンス向上の3つの柱を掲げ、次世代産業や脱炭素化への投資を加速するための規制緩和を進めています。そして、オランダは、国土が日本の9%と小さいながらも、太陽光発電の年間導入量が世界トップ10に入り、過去10年間で発電電力量が70倍に増加しました。

政府は住宅向けの導入支援、事業・研究開発への資金提供、新築・既存建物への設置義務化を進めています。また、米国のテキサス州は、2030年には日本の電力需要を超えると予測される中で、再生可能エネルギーとバッテリーによる供給力を確保しています。そのうえで、電力システムの価格競争力が高く、太陽光155GW、風力35GW、バッテリー141GWといった設備を整えることで、脱炭素供給力を確立しています。

このように各地域はそれぞれの特性に合わせた政策を展開し、再生可能エネルギーの導入を加速しています。

出典:自然エネルギー財団『「EU競争力コンパス」が示す脱炭素化と競争力強化のロードマップ:日本のGX戦略への示唆は何か? | 報告書・提言 』(2025/02/26)

出典:自然エネルギー財団『国土が日本の9%のオランダ、太陽光発電の年間導入量が世界トップ10に』(2024/05/31)

出典:自然エネルギー財団『9年で倍増する電力需要を再エネ・バッテリーで確保するテキサス州:全米随一の価格機能で電力需給は自律調整 』(2024/09/11)

まとめ:持続可能な未来へ!アスエネと描く脱炭素経営

再生可能エネルギーが導く持続可能な未来

再生可能エネルギーの活用は、企業の競争力を高めるだけでなく、社会への貢献にもつながる重要な戦略です。日本では、化石燃料への依存が続いていますが、再生可能エネルギーの割合は着実に増加しています。企業にとって、ESG投融資の活用やPPA(電力購入契約)、自家発電の導入は、コスト削減やブランド価値向上につながる有効な選択肢です。

今後、電力市場の統合や制度の見直しが進むことで、より柔軟な再生可能エネルギーの導入が可能になるでしょう。また、脱炭素経営を進める企業には、サステナビリティの取り組みを発信することが求められています。環境への配慮を明確に示すことで、投資家や顧客の信頼を獲得し、新たなビジネスチャンスを創出できます。未来を見据え、再生可能エネルギーをうまく活用しながら、より持続可能なビジネスへと進化できる企業を目指しましょう。

アスエネ株式会社のソリューション紹介

アスエネは、企業がCO2排出量を削減しながら、コスト削減やブランド価値向上といった事業の成長につなげるためのサポートを提供しています。「ASUENE」クラウドサービスでは、GHGプロトコルに基づき、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン全体の排出)を算定・可視化します。

さらに、科学的根拠に基づく削減目標の設定(SBTなど)や、CDP・TCFD・有価証券報告書の作成を効率化し、企業の脱炭素経営をスムーズに進めるお手伝いをします。また、再生可能エネルギー調達支援を通じて、企業のニーズに合った最適な調達方法(PPAや証書購入など)を提案し、導入までしっかりサポートします。環境負荷を減らしながら、持続可能な成長を目指す企業を後押しします。