~東大発ゼオライト技術で世界を救う、Planet Saversの挑戦~

2023年7月、日本初の大気中CO2回収技術(ダイレクトエアキャプチャー)技術を手がけるクライメートテックスタートアップ「Planet Savers」が誕生した。同社が取り組むのは、大気中から直接CO₂を回収する革新的な技術の開発だ。創業からわずか1年で2.5億円の資金調達を実現し、東京大学発のゼオライト技術を武器に、気候変動という人類最大の課題に真正面から挑んでいる。

同社の原動力となっているのは、「気候変動を食い止める」という強い使命感と、世界トップクラスの合成技術を誇る東大との連携による技術的優位性だ。海外では既にマイクロソフトなどの大手企業がダイレクトエアキャプチャーのカーボンクレジットを購入する動きが広がる中、日本発の技術でグローバル市場への参入を目指している。

今回は、代表取締役の池上京氏に、同社の技術的特徴と事業戦略、そして気候変動解決にかける想いについて詳しく話を伺った。

INDEX

日本初のダイレクトエアキャプチャー技術で気候変動解決に挑む

―まず最初に、御社の企業紹介と事業内容についてお聞かせください。

我々Planet Saversは、2023年7月に法人化したクライメートテックスタートアップです。やっていることはダイレクトエアキャプチャーという大気中CO₂を直接回収する技術の開発で、これをスタートアップとしては日本で初めて取り組んでいるところです。

創業から約2年が経ち、資金調達も順調に進んでいます。ジャフコさんとスパイラルキャピタルさんという日本でも有数のVC二社から合計で2.5億円を調達し、加えてNEDOさんや環境省さん、東京都さんなどから補助金もいただいており、潤沢に研究開発ができる状況です。メンバーも順調に増えていき、現在だいたい10名程度で、エンジニアやサイエンティストが3分の2以上、ビジネスサイドが残りという構成になっています。

ダイレクトエアキャプチャー技術の必要性と独自のアプローチ

―ダイレクトエアキャプチャー技術について、そして御社が取り組むゼオライトを使った技術について詳しく教えてください。

ダイレクトエアキャプチャーは、文字通り大気中からCO₂を直接回収する技術です。よく勘違いされるのが、CO₂回収なら排ガスから回収する方が効率がいいのではないかという点ですが、この技術はあくまで大気中から取るものです。

なぜこれが必要かというと、CO₂の排出削減には限界があるからです。例えば、排ガスを全く出さない工場にするのは難しく、最後にどうしてもCO₂排出が残る小規模事業所や、飛行機のような電化が困難な分野があります。航空機や大型船舶は電化が技術的に難しく、排出削減に限界があるため、出てしまったCO₂を回収するダイレクトエアキャプチャー技術が必要になります。

森林や海洋による自然の吸収という方法もありますが、森林は非常に場所を取り、東京ドーム何個分の木でも回収できるCO₂量は限られています。また、数十年経つと吸収しなくなるという問題もあります。そこで、メカニカルに大量のCO₂を回収できる技術が必要になるのです。

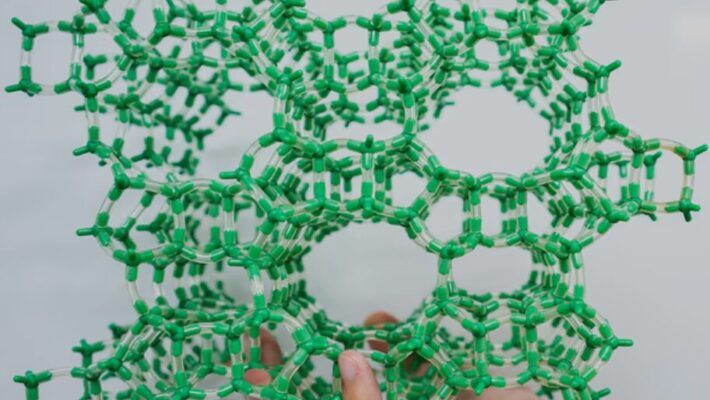

私たちは、この技術をゼオライトというCO₂吸着剤を使って実現しています。ゼオライトは東大でずっと研究開発されてきた技術で、日本の山からも取れる鉱物で、アルミナやシリカなどの無機物の複合体です。分子構造が多孔性になっており、この穴でCO₂をキャッチできます。

市場で手に入るものとして250種類程度ありますが、東大の研究室では合成技術が非常に強く、金属導入やイオン交換により穴の形を変えて、CO₂回収により適したものにカスタマイズできます。これは世界でもトップクラスの合成技術だと自負しています。

効率性と実用性を両立する技術的優位性

―排ガスからの回収と比較した場合の効率性はいかがでしょうか。

もちろん濃いところから回収した方が安くなります。ただし、濃いところの工場が内陸にある場合、CO₂を地下に貯留する場所やCO₂を使う場所と近くない可能性があります。回収したCO₂を液化して輸送する必要があり、結局トラックでCO₂を運ぶ際にまたCO₂排出が発生してしまうという問題もあります。

現在、日本から海外にCO₂を輸送するという話も出ていますが、輸送コストが非常に高くなります。ダイレクトエアキャプチャーのコストを下げることができれば、排ガスからのCO₂回収とトータルで競合できるレベルまで持っていけると考えています。

どこからでもCO₂を吸着できるため、必要な場所に装置を置けば輸送コストもかからず、再生可能エネルギーが豊富な場所やCO₂需要地に近い場所で運用することで、コスト的にも優位性を発揮できます。

―ゼオライトを使うメリットを教えてください。

ゼオライトには複数のメリットがあります。まず、無機鉱物なので有機物に比べて耐久性が高く、10年程度持ちます。他の吸着材は有機物が多く、1年で交換が必要なものもあり、オペレーション・メンテナンスコストが大幅に削減できます。

また、ゼオライトは圧力差を使ってCO₂を回収できます。他の技術では熱や水蒸気が必要で、エネルギーコストが高くなりますが、ゼオライトなら電気だけで済み、コスト面で大きなアドバンテージがあります。一方で、ゼオライトは水を吸いやすいという弱みもあります。空気中の水分も同時に吸着してしまい、CO₂回収性能が下がる問題がありますが、弊社でCO₂と水を選り分けるようにできる技術を持っており、装置側でも工夫することで、この問題をクリアしながら低コストでCO2回収できる技術を開発しています。

創業の背景:気候変動への危機感から生まれた使命感

―池上さんがこの分野に着目し、Planet Saversを立ち上げたきっかけを教えてください。

きっかけは二つあります。一つは、私がJICAに新卒で入った時の経験です。エジプトで電力案件のマスタープラン作成や、再生可能エネルギー、火力発電所のリハビリ案件を担当しました。当時は2016年頃で、欧米のドナーや国際機関は石炭火力に対して非常に厳しいスタンスでしたが、日本は火力発電所の技術が高く、現地で必要とされているというジレンマがありました。

決定的だったのは、2018年の西日本豪雨災害です。お遍路をしている最中に遭遇し、バスが通らない地域が多数発生するなど、気候変動の現実を肌で感じました。当時、日本はまだネットゼロにコミットしておらず、火力を推進していましたが、気候変動対策の必要性を強く感じました。

その後、イギリスのMBA留学で環境系ビジネスに関心の高い同級生と話す中で、こうした事業の可能性を感じました。一度教育分野で起業した後、環境分野の盛り上がりもある中で、気候変動を本当に止めるために絶対必要になる技術を、グローバルな視点から立ち上げたいと思ったのがきっかけです。

―大企業ではなくスタートアップで取り組む理由は何でしょうか。

市場リスクも技術リスクもある中、革新的な技術開発をやるのは、スタートアップだからこそ可能と感じています。

イノベーションのジレンマが大きな要因です。日本は排ガスからのCO₂回収技術では世界的に強く、燃焼排ガス向けで70%以上のシェアを誇る大企業もあります。逆に、上場企業だと、既に成功している分野にリソースを集中する方が合理的で、新しい技術への大規模な投資は難しいことがあります。

ダイレクトエアキャプチャーは排ガス回収技術の延長だけでは実現できない技術なので、イノベーションのジレンマが働きやすい領域だと考えています。多少の失敗を許容する環境がないと、なかなか難しい分野だと思います。

将来ビジョン:気候変動を食い止める総合戦略の一翼を担う

―御社のビジネスを通じた将来イメージについてお聞かせください。

あるべき将来として、気候変動の悪化を止めることが重要だと考えています。産業革命以前から平均気温が1.5℃を超えると危険で、2℃を超えるとティッピングポイントでどんどん上がっていく可能性が高くなります。4℃を超えると、線状降水帯の多発や豪雨の頻発など、まともに暮らせなくなる可能性があります。

これを防ぐためには、ダイレクトエアキャプチャー技術が絶対に必要になります。CO₂の排出量を大幅に削減しなければならず、大気中から回収する技術が不可欠です。

ダイレクトエアキャプチャー業界は、自動車業界のように何十社も残るとは思いませんが、少なくとも10社程度のトッププレイヤーが最終的に残ると考えています。そこに日本の技術をしっかりと位置づけ、世界中にゼオライト技術を展開していきたいと思っています。

まずは日本で実証を行い、グローバル展開していく。日本初の技術で世界を救うという使命感を持って取り組んでいます。

現在の課題と今後の取り組み

―現在感じている課題について教えてください。

大きく三つの課題があります。

一つ目は認知度の問題です。ダイレクトエアキャプチャーは核融合等の技術に比べて認知度が限られています。実際にはより早期に実用化できる技術で、日本の素材技術、ものづくり技術、プラント建設技術、プロジェクトファイナンス力など、様々な強みを活かせる分野です。しかし、まだまだ認知度が低く、政府や企業、技術者への理解促進が課題です。

海外では、マイクロソフトやJPモルガン、ボストンコンサルティングなどがダイレクトエアキャプチャーのカーボンクレジットを購入していますが、日本ではまだそうした動きが限定的です。アメリカやカナダ、イギリスなどは政府レベルでもこの技術に力を入れており、日本でももっとアクセルを踏んでほしいというのが正直なところです。

二つ目は人材採用の課題です。特にディープテック分野では研究開発人材の流動性が低く、エンジニアやサイエンティストの方は保守的な傾向があり、大企業志向が強いのが現状です。この分野にもっと人材が流れてくるようになることを期待しています。

三つ目は技術的な課題です。簡単な技術ではないため、愚直に研究開発を継続していく必要があります。

―技術開発における今後の方針を教えてください。

ゼオライトの改良は一朝一夕にはできないため、東大との共同研究を継続しながら、中長期的な視点で研究開発を進めていきます。装置のスケールアップも重要で、優秀な人材を確保し、良いものづくりを追求していきます。

また、すべてを自社で行うのは難しいため、大企業や専門技術を持つ企業との連携を強化し、力を合わせて取り組んでいくことが重要だと考えています。

チーム構成と企業カルチャー

―現在のチーム構成について教えてください。

現在10名程度で、今後数名の参加が決まっています。ビジネスサイドが4名で、私以外の2名はコーポレート系の経理、人事、総務、1名は事業開発担当で商社出身の方です。

エンジニアが4名でハードウェアのものづくりを担当し、サイエンティストが3名います。うち1名は東大の共同研究者で、2名がフルタイムの研究者です。

メンバーのバックグラウンドは多様で、サイエンティストには外資化学会社のデュポン出身者、エンジニアには昨年上場したアストロスケールの元チーフエンジニア、三菱重工出身者などがいます。コーポレート系も上場ベンチャー経験者が参加しており、良い体制ができています。

―どのような人材が集まっていますか。

年齢的には30代後半から40代前半が多く、落ち着いたメンバーでやっています。キラキラスタートアップというよりは、社会人経験をしっかり積んだ即戦力の人たちが、真面目に取り組んでいるという感じです。技術好きで気候変動に対して思いがある人が多いですね。

必ずしも気候変動関連の経験者ばかりではありませんが、気候変動に対する問題意識が高く、ゼロから面白い技術を作れることに魅力を感じてくれている方が多いです。

―企業カルチャーについて教えてください。

ミッション・ビジョン・バリューを策定しており、気候変動を食い止めることがミッションです。バリューについては、創業者2人で最初に作ったものを、メンバーが増える中で年末にディスカッションして作り直しました。

オーナーシップを一人一人が持つこと、科学・合理性を大事にしつつ感情も大切にすること、失敗を多少許容しつつ大きな成功を狙うこと、チームワークを重視することなどを大切にしています。個人主義的なメンバーには合わないかもしれません。

求める人材像と働く魅力

―働く魅力について、どのようなメッセージを伝えていますか。

今、世界最大の課題は何かと考えた時、私は課題解決を重視する人間で、人類が前進することも大事ですが、取りこぼされる人がいない、不幸になる確率を下げることを人生で大事にしています。

そこで最も大きな影響を受ける課題が気候変動だと思っています。今世紀最大の課題になり得る気候変動に真正面から立ち向かうことを一緒にやっていただける方、東大発の技術を使ってゼロから作っていくことに共感していただける方に来ていただけると嬉しいです。

日本初でグローバルに広げていくという挑戦的な側面も含めて、面白いと思っていただけたらと思います。

技術開発の現状と今後の展望

―現在の技術開発段階について教えてください。

既に千葉に動いている装置があり、今年はそこからさらに改良したプロトタイプを開発していく予定です。ベースとなる技術の礎を整備できており、これを実際のプロダクトにしていく初期段階にあります。

まだ完成した技術とは言えませんが、ゼロに近いアーリーフェーズの技術を一緒に作っていくという面白さを感じていただけるタイミングだと思います。

読者へのメッセージ

―最後に、読者の方へメッセージをお願いします。

気候変動の懐疑論もありますが、ここ数年の気温上昇は、ヒートアイランド現象や突発的な現象では説明できない部分が明らかにあります。これは非常にリアルな問題で、正面から向き合うことが私たちの世代の課題だと思っています。

手遅れになってしまう前に、そして将来の子供たちに「何もやってなかったじゃないか」と言われないよう、今のうちにアクションを取る必要があります。これは日本の少子高齢化問題と同様で、前の世代ができなかったことを私たちが繰り返してはいけません。

ぜひ一緒にアクションを取っていただきたいと思います。弊社のような会社に入っていただくのも嬉しいですが、そうでなくても身近なところから節電するなど、皆さんの周りで活動している人たちと一緒にやっていただけることがたくさんあります。

同じ思いで取り組んでくれる人が増えることを願っています。

企業概要

会社名: Planet Savers株式会社

設立: 2023年7月

代表取締役: 池上 京

所在地: 東京都

事業内容: ダイレクトエアキャプチャー技術の開発・製造・販売

従業員数: 約10名(2024年7月現在)

資金調達: 総額2.5億円(ジャフコ、スパイラルキャピタルより)

ウェブサイト: https://planetsavers.earth/

Planet Saversは、気候変動という人類最大の課題に、日本発の技術で立ち向かうクライメートテックベンチャーです。ダイレクトエアキャプチャー技術とゼオライトの組み合わせという独自のアプローチで、持続可能な未来の実現を目指しています。技術開発から事業展開まで、共に挑戦していただける仲間を求めています。

【GX・ESG特化型転職サービス ASUENE CAREER利用企業インタビュー】

求人例:【計装・電気・センシングエンジニア(プラントE&I・デジタル計装)/リモート・フレックス相談可】最先端技術で気候変動を解決