2050年までにカーボンニュートラルを達成するため、日本はCCSによるCO2回収や、回収したCO2を利用するCCUSを進めています。それでは、CCSやCCUSとは一体どのようなことを指すのでしょうか。今回は、CO2回収が重視される背景や、CCSとCCUSの内容、それぞれの課題などについてご紹介します。

INDEX

CO2回収が重視される背景

(1)パリ協定の合意と発効

2015年11月末に開かれたCOP21(気候変動枠組条約締約国会議)にてパリ協定が採択されました。パリ協定は京都議定書以来18年ぶりの気候変動に関する国際的枠組みで、先進国・発展途上国の区別なく参加する新しい枠組みです。

パリ協定の内容は以下の通りです。

- 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする

- そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる

これにより、パリ協定に合意した各国はCO2の削減と、温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスをとるカーボンニュートラルを実現するために努力することとなりました。

当初、パリ協定は批准までに時間がかかると考えられていましたが、発効条件が想定よりも早く達成されたため、2016年11月4日に発効しました。

出典:資源エネルギー庁「今さら聞けない『パリ協定』 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?」(2017/8/17)

(2)日本政府によるカーボンニュートラル宣言

出典:資源エネルギー庁「カーボンニュートラル」って何ですか?(前編)~いつ、誰が実現するの?」(2021/2/16)

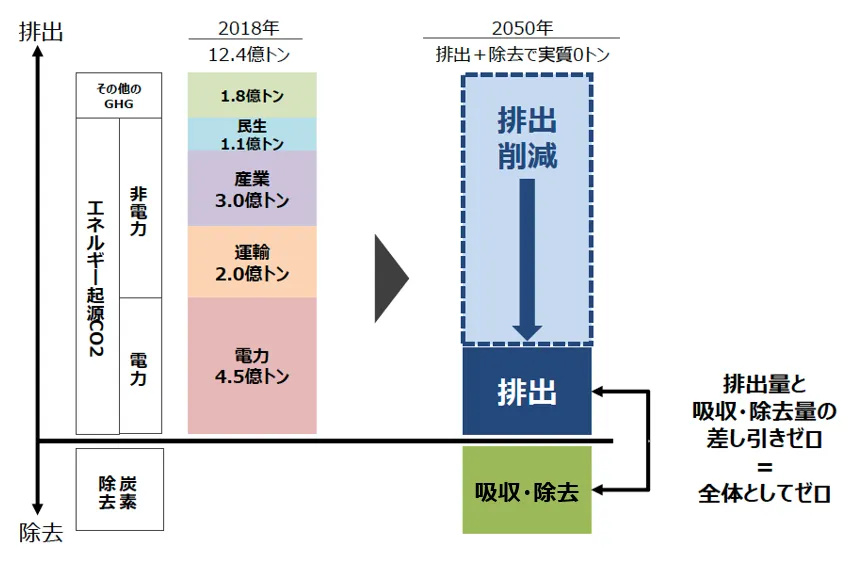

2020年10月、菅総理大臣は所信表明演説で2050年までにカーボンニュートラルを達成すると宣言しました。カーボンニュートラルとは、CO2の排出量と吸収・除去量を等しくし、全体としてゼロにするという考え方です。

これを達成するため、排出削減を徹底する一方、CO2を吸収・除去する技術の開発が進められつつあります。その一例がCCSやCCUSであるといえるでしょう。

CCSとは何か

CO2の除去や再利用を考える際、理解しておきたい用語の一つがCCSです。ここでは、CCSの概要や世界に貯留されているCO2の量などについてまとめます。

(1)CCSの概要

出典:資源エネルギー庁「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる『CCUS』」(2017/11/14)

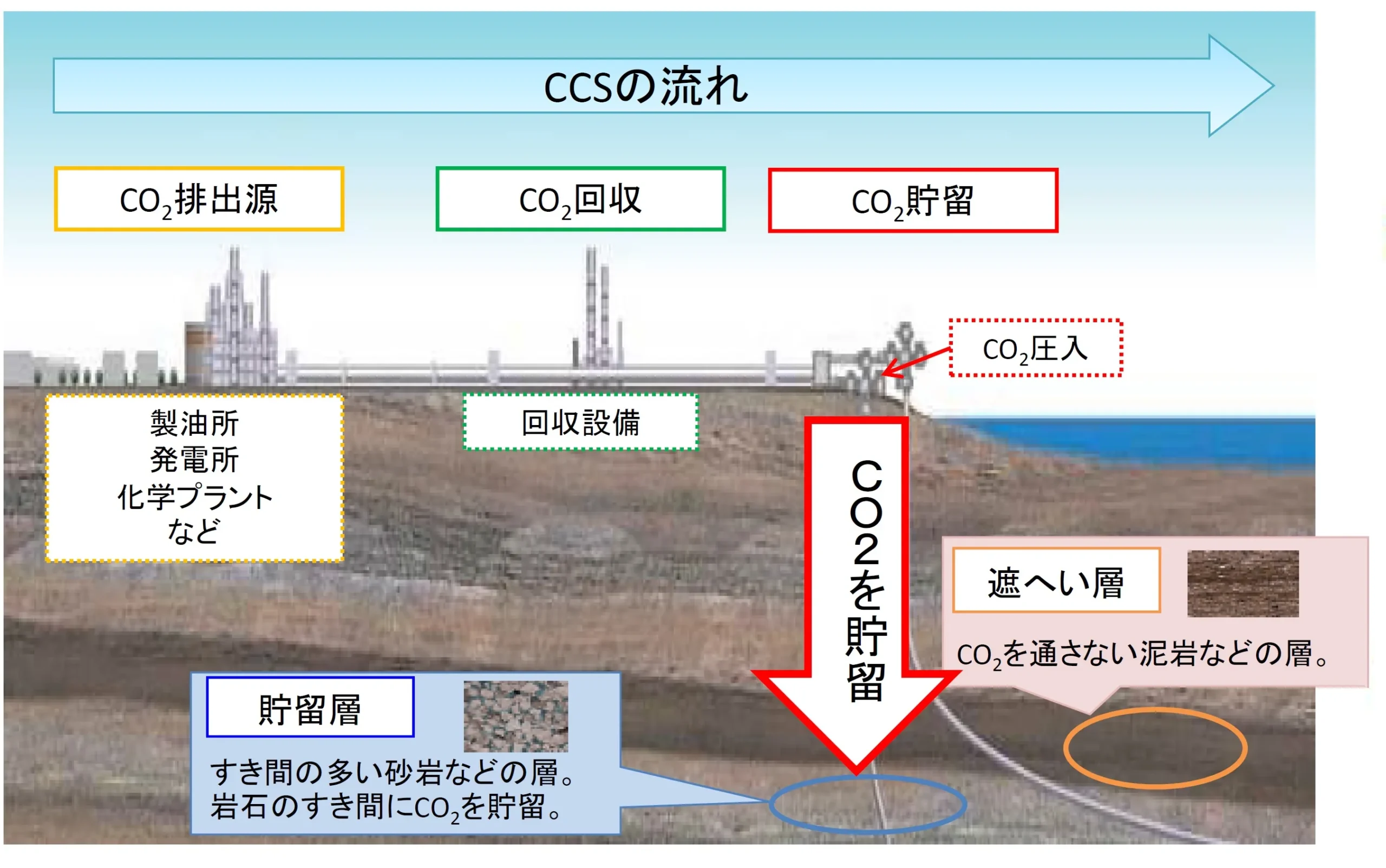

CCSとは、「Carbon dioxide Capture and Storage」の略語で、CO2の回収・貯留技術と訳される言葉です。製油所や化学プラント、火力発電所などでは大量のCO2が排出されます。それらのCO2を、ほかの気体から分離して集め、回収し、地下深くに貯留する技術がCCSです。

回収したCO2は、それらを通さない遮蔽層となる泥岩などの、層の下にある隙間の多い貯留層に送り込まれます。

(2)苫小牧で行われたCCSの実証実験

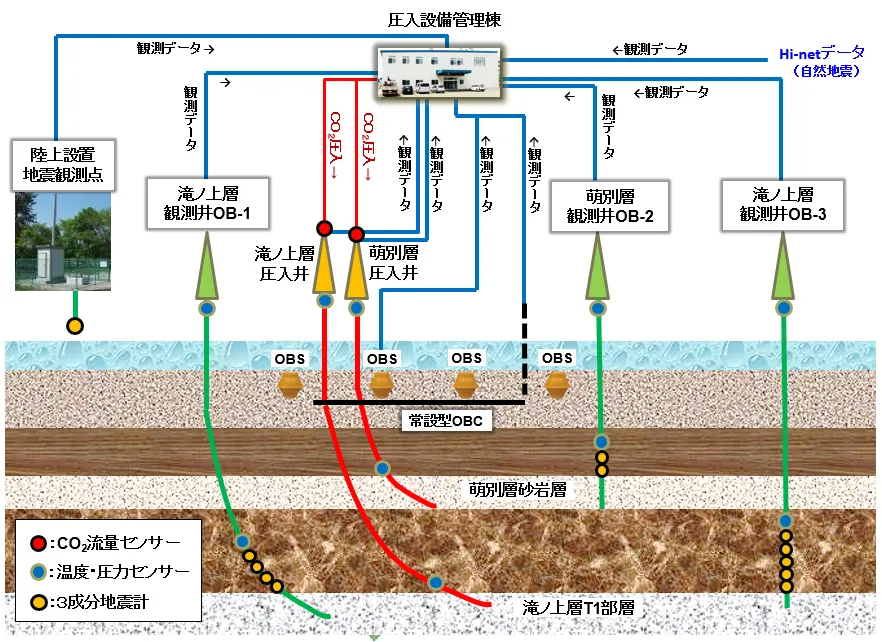

出典:資源エネルギー庁「CO2を回収して埋める「CCS」、実証試験を経て、いよいよ実現も間近に(前編)」(2020/11/27)

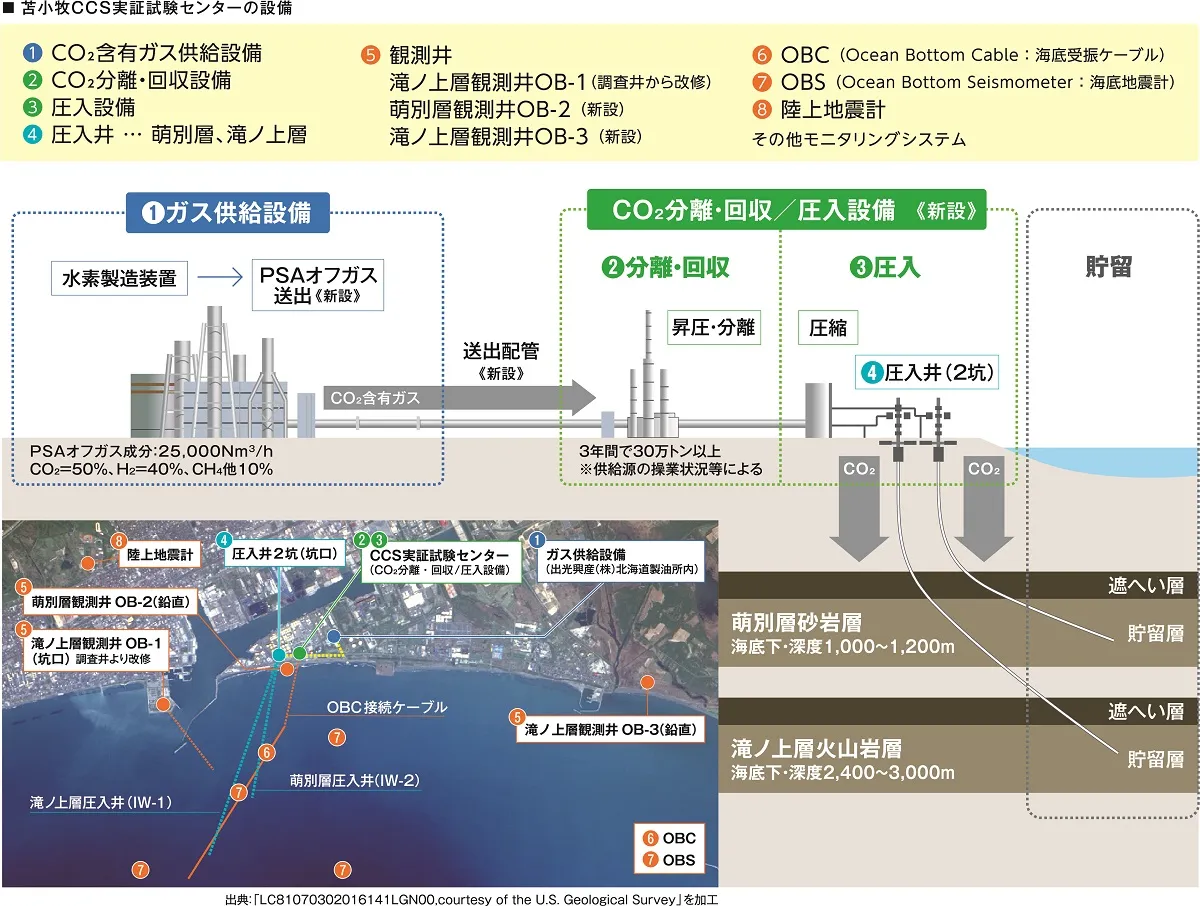

2016年4月から2019年11月にかけて、北海道苫小牧市の沖合で、CCSの実証実験が行われました。製油所で発生したCO2を含むガスから約30万トンのCOを分離・回収。それらを圧縮し、地下深くにある貯留層に送り込みました。

出典:資源エネルギー庁「CO2を回収して埋める「CCS」、実証試験を経て、いよいよ実現も間近に(後編)」(2020/12/25)

CO2の注入が終わった後の2020年以降も、引き続き経過観察しています。観察しているデータは次の通りです。

- 地中に圧入したCO2の温度・圧力の観測

- 圧入したCO2の地中での広がりの把握

- 貯留地点の周辺における地震発生状況の把握のモニタリング

実験で集められたデータは苫小牧市をはじめ全国に発信され、CCSへの理解をはかるための情報として使用されています。

(3)世界のCO2貯留量

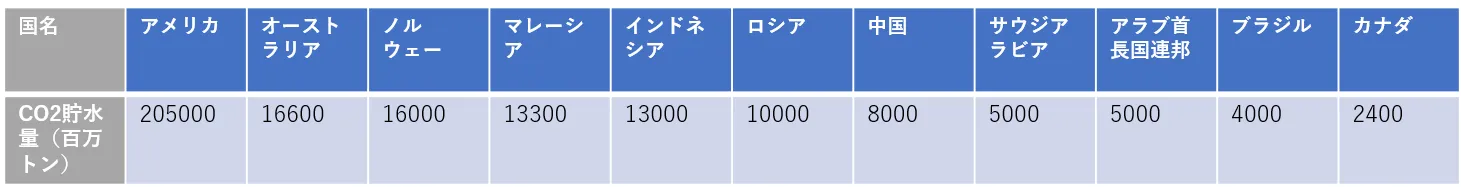

出典:Global CCS Institute「アメリカ大陸における CCS/CCUS」よりアスエネ作成

オーストラリア政府が中心となって設立した「Global CCS Institute」によると、世界で最もCCSによってCO2を貯留している国はアメリカです。205,000百万トンを貯留しています。アメリカで貯留量が多い理由は、オバマ政権下でCCSプロジェクトが積極的に進められたからでした。

CO2貯留量が2番目に多いオーストラリアの貯留量は16,600百万トン。オーストラリアは政府が5,000億豪ドルのCCS開発資金を提供するなど、CCSを積極的に推し進めています。

3位はノルウェーですが、経済的な結びつきが強いヨーロッパ諸国と合算すると25,700百万トンと2位のオーストラリアを凌ぎます。

環境問題に対する関心が高いヨーロッパでは欧州議会が欧州気候法を採択するなど、CCSをより強力に推進する動きを見せています。

出典:JETRO「欧州委、温室効果ガス55%削減目標達成のための政策パッケージを発表(EU) | ビジネス短信 」

CO2を回収する5つの技術

CCSの対象となっているのはCO2濃度が高い(7%〜50%)排ガスで、CO2濃度がかなり低い大気中のCO2(約0.04%)を直接回収する技術は開発途上です。CO2の回収技術は以下の5つです。

- 固体吸着剤に吸着させる

- 吸収液に溶解させる

- 吸収液に高圧のCO2を物理的に吸着させる

- CO2だけが透過する膜で分ける

- 極低温で液化した後に沸点の違いを利用して分ける

これらの技術の開発を進めることで、より効率の良いCO2の回収を目指します。

回収したCO2を利用するCCUS

「CCUS」は、「Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage」の略語で、分離・貯留したCO2を利用するための技術を指します。

CCUSの代表例は、CO2を古い油田に注入し、油田に残っている原油を押し出す圧力として利用するもので、アメリカなどで実用化されています。

出典:資源エネルギー庁「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる『CCUS』」(2017/11/14)

出典:資源エネルギー庁「高いポテンシャルのあるアジア地域のCCUSを推進! 「アジアCCUSネットワーク」発足」(2021/8/16)※単位は10億トン

日本が持つCO2の回収技術は、経済発展により化石燃料への依存度が強いアジア地域で役立つ技術です。アジア各国のCO2貯留のキャパシティを計算すると100億トン以上に達する国が多数あります。

アメリカで行われている古い油田・ガス田へのCO2注入をこうした国々で行うことで、生産量のアップやCO2の貯留量増加が見込めます。

CCSやCCUSの課題

CCSやCCUSの課題は、以下の点です。

- CO2の分離回収にかかるコストダウンが必要である

- CO2を貯留できる地層を探す必要がある

まず、CCSやCCUSを実用化するには、実験段階よりもコストを下げられる技術開発が必要です。そのため、関西電力舞鶴発電所で固体吸着剤によるCO2回収の実証実験が始まりました。これが成功すれば、従来よりもコストを半分にできると考えられます。

また、経済産業省と環境省はCCSに適したCO2を十分に貯留できる地層を探すため、2014年度(平成26年度)から地質の調査事業を行っています。

出典:資源エネルギー庁「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる『CCUS』(2017/11/14)

出典:資源エネルギー庁「知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる『CCUS』(2017/11/14)

まとめ:CO2の回収は新たなビジネスを生み出すきっかけとなる!

今回は、CO2の回収・分離、貯留に関わるCCSやCCUSについてまとめました。これらの技術はまだまだ開発途上のもので、今後もさらなる技術開発が必要です。

2050年のカーボンニュートラル達成のため、CCSやCCUSは必要な技術ですので、政府も積極的に開発支援をすることが予想されます。