炭素利益率(ROC)とは、企業の評価指標のひとつで営業利益をGHGの排出量で割った値を示します。この値が大きいほど、企業は環境負荷が少ない経営を行なっていることを意味しています。そして、炭素利益率は企業の環境効率を評価するための重要な指標となることから、持続可能な企業経営において、今後、ますます注目を集めるものとなります。ここでは、炭素利益率の基礎知識や炭素利益率の低い企業が受ける可能性のある影響、炭素利益率の算出方法などをご紹介します。

INDEX

炭素利益率(ROC)とは何か

炭素利益率は、企業のCO2排出量が大きく関係しておりScopeも重要な要素となります。ここでは、Scopeをふり返るとともに、炭素利益率について解説をしていきます。

Scopeについて

Scopeとは、企業が環境に与える影響を評価するもので、自社の活動に直接関連する「Scope1」、電力購入など間接的なエネルギー使用による「Scope2」、そしてサプライチェーンを通じた「Scope3」の3つのカテゴリーに分けられます。具体的には、Scope1は企業が直接管理する施設や車両からの化石燃料の使用による排出、Scope2は自社の活動に必要な電力や蒸気など外部から購入したエネルギーによる排出です。そしてScope3は、企業が直接管理できないが活動に関連するGHG排出(Scope1・2以外)を指し、これには原材料の調達や製品の廃棄など製品のライフサイクルの「上流」と「下流」の両方が含まれます。また、消費者による製品使用や従業員の出勤・出張による排気も含まれ、これらは15のカテゴリーに細かく分けられています。

出典:資源エネルギー庁『知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは』(2023/09/26)

炭素利益率(ROC)とは

炭素利益率(Return On Carbon:ROC)とは、企業の経営利益をGHG(温室効果ガス)の排出量で割って算出する指標のことで、環境負荷を減らすだけでなく資源の効率的な利用を促進し収益を増やす新しい目標として考えられています。具体的には、Scope1やScope2を考慮したもので炭素利益率の数値が高ければ、今後、炭素税などが導入された場合に新たに発生するコストを現状の利益水準で対応できることから、炭素排出でも利益を上げられる企業だと評価されることになります。

出典:国土交通省『環境不動産の情報整備に関する調査報告』p,27.(2011/6/20 )

炭素利益率(ROC)導入の背景

日本では、2050年カーボンニュートラル達成に向けて、産業競争力を強化し経済成長を促進するために必要な投資を実現するための「成長志向型カーボンプライシング構想」を掲げ、政府と民間が協力して今後10年間で150兆円を超える規模のGX投資の実現を目指しています。カーボンプライシングとは、企業などが排出するCO2に価格をつけることで排出者の行動に変化を促すことを目的としており、炭素税や排出量取引などの制度が導入されています。そして、成長志向型カーボンプライシング構想では、規制と先行投資支援を組み合わせて経済成長と脱炭素化の両立を目指しています。企業経営においては、環境規制への対応や国際競争力向上のためにカーボンマネージメントが重要であり、具体的な指標として炭素利益率が注目されています。

出典:資源エネルギー庁『「GX実現」に向けた日本のエネルギー政策(後編)脱炭素も経済成長も実現する方策とは』(2023/05/26)

出典:国土交通省『環境不動産の情報整備に関する調査報告』p,27.(2011/6/20 )

炭素利益率(ROC)が低い企業が受ける影響とは

炭素利益率が低い企業は、今後の環境規制やカーボンプライシングの導入により、さまざまな影響を受ける可能性があります。特に、「財務的影響」「市場評価の低下」「競争力低下」の懸念があることから、それぞれの影響への理解が必要となります。

財務的影響

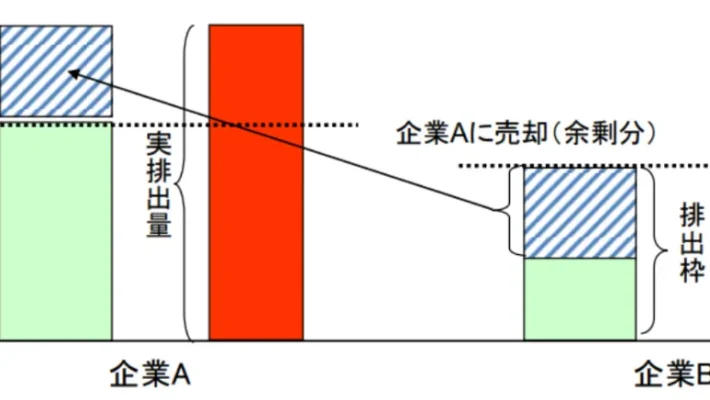

炭素利益率が低い理由のひとつに、排出量取引制度の影響があります。日本では、GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けて「成長志向型カーボンプライシング構想」のもと、GXリーグの枠組みで排出権取引制度の試行が開始されました。排出権取引制度とは、CO2排出枠を売買する制度で企業や自治体が排出削減を図るための経済的な取り組みです。企業はその年に排出するCO2の量を設定し、設定した排出量を超過してしまった場合は、他の企業から余った排出枠を購入し結果的にCO2排出量を削減する仕組みです。そして、2023年7月に閣議決定された「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(GX戦略)において、2026年から排出権取引制度を本格的に運用するとしています。この排出量取引は企業にとって追加コストとなるため、企業の財務状況に大きな影響を与える可能性があります。

出典:環境省『国内排出量取引制度について』p,3.(2013/06/29)

出典:環境省『第1回GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会の開催について』(2024/05/14)

市場評価の低下

炭素利益率の高い企業は、少ないCO2排出量で多くの利益を上げる企業のことで、投資家などからは少ないCO2排出量でも多くの利益を上げることができると評価されます。つまり、将来的に炭素税や排出権取引などが導入されても財務的な影響を受けにくく、環境に配慮しつつも経済的に強い企業だと見なされるということです。その一方で、炭素利益率の低い企業は、環境リスクが高いという見方から持続可能性や環境への配慮を重視する投資家からの評価が下がってしまう可能性があります。

出典:公益財団法人 日本証券経済研究所『取締役会とサステナビリティ』p,5.(2022/06/28)

出典:世界経済フォーラム『比較可能なESG報告書が、投資家にとって極めて重要な理由』(2021/07/20)

競争力の低下

日本では、CO2を一定量排出する企業などに対して、その排出量を計算して国に報告する義務があります。これは、CO2の排出量を企業自らが計算し報告し国がデータを公表することで、社会全体で環境に配慮した行動を促す目的があります。また、炭素税や排出量取引などの環境規制を強化する動きが進む中、CO2排出量が多い企業は大きなコストをかける必要があるため、炭素利益率の高い企業に比べて競争力が低下する可能性があります。

出典:資源エネルギー庁『「GX実現」に向けた日本のエネルギー政策(後編)脱炭素も経済成長も実現する方策とは』(2023/05/26)

出典:環境省『温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要』p,1.(2019/06/07)

炭素利益率(ROC)の計算方法

炭素利益率は、企業の利益をCO2排出量で割って算出します。その計算方法は、「事業収益性ROC」と「資産効率性ROC」の2種類あります。

事業収益性ROC

事業収益性ROCとは、EBITDA(利払い・税引き・償却前利益)をCO2排出量で割ったものです。この「EBITDA÷CO2排出量」をさらに分解すると、「(売上高÷CO2排出量)×(EBITDA÷売上高)」となり、売上高をCO2排出量で割ったもの(売上高ベースの資源生産性)と、EBITDAを売上高で割ったもの(利益率)を掛け算したものとなります。つまり、事業収益性ROCは、「どれだけ効率よく売上を上げられるか」と「どれだけ利益を出せるか」のバランスで決まるということです。

出典:国土交通省『環境不動産の情報整備に関する調査報告』p,27.(2011/6/20 )

資産効率性ROC

資産効率性ROCとは、営業利益をCO2排出量で割ったものです。この「営業利益÷CO2排出量」をさらに分解すると、「(営業利益÷固定資産)×(固定資産÷CO2排出量)」となり、営業利益を固定資産で割ったもの(ROA)と固定資産をCO2排出量で割ったもの(設備のエコ度)を掛け算したものとなります。つまり、資産効率性ROCは、「企業が持っている固定資産を使ってどれだけ利益を上げたか」と「企業の設備がどれだけエコか」のバランスで決まるということです。

出典:国土交通省『環境不動産の情報整備に関する調査報告』p,27.(2011/6/20 )

企業の炭素利益率(ROC)に影響する今後の動向

最後に、今後、企業の炭素利益率(ROC)に影響を与える動向についてご紹介します。これらの動向を踏まえ、企業は炭素利益率(ROC)の向上に向けた取り組みを強化することが重要です。

今後もエネルギーコストは上昇する見込み

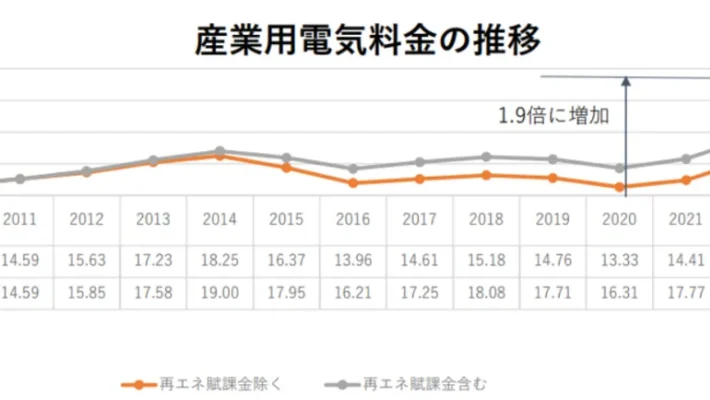

近年、原油やLNGの価格が上がっているため、電気やガスなどのエネルギー価格も上昇傾向にあります。産業用の電気料金は、1キロワット時あたり13.33円でしたが2023年には27.27円に上がっており、3年間で電気料金が約2倍になっています。そして、2024年度の再生可能エネルギーの普及を促進するための賦課金単価は、再エネの普及状況や電力市場の価格を考慮して、1キロワット時あたり3.49円に設定されました。これは、昨年の1キロワット時1.40円に比べて大幅に増加していることから、電気料金も含めて企業の負担が今後も増える見込みです。

出典:経済産業省『鋳造業界の課題と 今後について』p,3.(2024/07/08)

出典:経済産業省『再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します (METI/経済産業省)』(2024/03/19)

出典:経済産業省『再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2023年度以降の買取価格等と2023年度の賦課金単価を設定します』(2023/03/24)

グリーントランスフォーメーションの加速

日本では、化石燃料に依存した現在の産業や社会の仕組みを、クリーンエネルギーを中心にしたものに変える取り組み「グリーントランスフォーメーション(GX)」を進めています。これによりエネルギーの安定供給、経済成長、そして脱炭素を同時に実現しようと、この動きが今後ますます加速すると考えられています。2023年に政府は、脱炭素を目指す基本方針を決め、それを実現するための法律を施行しました。その後、脱炭素経済への移行を進めるための具体的な戦略を立て、経済産業省が各分野での投資計画を発表しました。今後、企業は脱炭素経営による経済成長と環境保護の両立が求められることになります。

出典:経済産業省『国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 第5期中長期目標 新旧対照表(案) 』p,1.(2024/06/26)

まとめ:炭素利益率(ROC)の理解を深め脱炭素経営の向上を目指そう!

炭素利益率(ROC)とは、企業がどれだけ効率的に利益を上げながらGHGを排出しているかを示す指標で、企業の経営利益をGHG排出量で割って算出します。これにより、環境への負荷を減らしながら資源を効率的に利用して企業の収益を増やすことを目指すものとなっています。炭素利益率が注目される背景には、2050年カーボンニュートラル達成がひとつの理由として挙げられ、政府は今後、排出量取引などの環境規制に取り組む方針を示しています。そのため、炭素利益率が低い企業は、企業の財務状況や市場での評価、競争力に悪影響を及ぼす可能性があり、炭素利益率の向上が望まれます。ぜひ、炭素利益率の理解を深め課題を解決に向かい、炭素利益率の向上を目指しましょう。